即可将网页分享至朋友圈

编者按:2019年12月4日17时10分,陈星弼院士因病医治无效在成都逝世,享年89岁。新闻中心重新刊登原载于《电子科大报》(2010年3月1日出版)的文章:“陈星弼:中国功率半导体器件领路人”,谨以缅怀陈星弼院士,对先生的逝世表示沉痛哀悼。

山河俱碎流离苦

1937年,战争阴云密布。7岁的陈星弼拿着小小的包袱,跟随父母离开了上海的家。他们踏上向西逃难的漫漫之路。

逃亡之前,陈星弼在上海已经当了三年的小学生。他的父亲陈德征曾任上海市委宣传部部长、教育局局长,是叱咤风云的政治人物。虽然父亲已经下野,但陈星弼还是在舒适无忧的环境中度过童年时光。连天的炮火突然炸响,残酷的时代掀起了狰狞的一角。年幼的陈星弼不得不开始面对战火、饥饿、鲜血。

一家人先逃到浙江余姚,陈星弼就读余姚县横河小学。11月上海陷落,他们又赶紧前往浦江。坐火车,换汽车,颠簸,拥挤……陈星弼跟随父母不停地向西,萧山、金华、南昌、长沙、九江……国破山河在,城春草木深。直到历经艰险到达重庆,一家人才稍作安顿。陈星弼在转学四次之后结束了小学生活。拮据清贫的少年时代,中学每月只发给他们二斗三升米,大部分都是霉烂的红米。每次回家,陈星弼都为船费发愁。家里偶尔用卖粪的钱来打牙祭,买些猪肉给孩子们解馋。

陈星弼(前排中)与部分高中同学合影(1945年)

1943年,当陈星弼转学到江津县国立九中,“十万青年十万军”的大规模征兵运动正在全国轰轰烈烈地开展。陈星弼唱着《棠棣之花》送别披上戎装的同学,他只恨自己年龄小不能参军,他真想爬上卡车,到印度,到缅甸,到抗日的前线。年少的陈星弼在紧张的课余认真军训,操练,打靶,一丝不苟。他已经会背一千多首爱国诗歌。语文老师教给大家毛泽东的词《沁园春·雪》也让陈星弼非常喜爱。陈星弼和同学们还排演曹禺、田汉、夏衍、郭沫若的爱国话剧。

年岁渐增,陈星弼的成绩越来越好。在他的心中,要成为科学家的愿望像种子一样生根发芽了。而给这棵幼苗浇水灌溉的是他的大哥陈星沐。大哥年长他七岁,人生经历丰富,见多识广。他后来考上了西北工学院。在大哥的影响下,陈星弼渐渐对物理着迷。相对论、量子力学是多么神奇莫测的领域,爱因斯坦的成就几乎是不可超越的奇迹。他逐渐形成了自己的人生理想“要成为爱因斯坦那样的人!”当《棠棣之花》的歌声再次响起,陈星弼想到,要让智慧之花,开遍未来的中华。

初游学海乐趣生

抗战胜利后,陈星弼回到上海,就读著名的敬业中学。他发现自己多门功课都比同班同学差一截儿,尤其是英语口语。物理教师居小石给了他很大的鼓励。

“你们都应该向陈星弼学习。”有一次,居先生突然对全班同学说,“他的习题明显都是自己一个人做的。不管做得错与对,都有他特别的方法,而且越做越好。”陈星弼的心里暖暖的,自己“特立独行”的解题风格得到居先生的肯定。居先生还鼓励陈星弼“要一辈子做傻瓜(老实人),不要投机取巧”。数十年后,陈星弼回忆恩师,动情地说:“他对我影响非常大,我很崇拜他。”

1947年,陈星弼几经周折,踏进了心爱的同济大学,就读该校的电机系。“凡是伟大的东西我都要学习,越是不懂的东西越要学习,没有任何功利性目的”,陈星弼这一好学的“习惯”在大学发挥得淋漓尽致。

他像他的“偶像”爱因斯坦一样非常喜欢古典音乐,他尤爱听舒伯特、贝多芬、莫扎特的音乐。 “我要卡住命运的咽喉,它绝不能将我完全压倒。”陈星弼常常一个人听着惊心动魄、壮丽宏伟的《命运》,交响乐中如火如荼的斗争热情深深地感染着他。

哲学的深邃世界攥住了陈星弼求知之心。那些神秘的著作丰富而难懂,读来费劲迷惑。陈星弼阅读了爱丁顿《物理世界的性质》和普朗克对实证主义批判的书。顺着学术发展的河流,陈星弼又阅读了深受黑格尔影响的马克思历史唯物主义著作。

刚上大学时,还是童心未泯的年龄,怎么就一头扎进学习里,难道没有一点贪玩之心?陈星弼称他大学时代已经深谙高级的“玩耍”之道,在学习中的“玩”比吃喝玩乐有趣多了。“再好玩的也只有这么多内容,学问你一进去,里面五花八门,乐趣多得不得了。”

“我对好老师莫名其妙地非常崇拜”,陈星弼说。他常常去理学院听朱言钧的数学分析,还去机械系、土木系、测量系听课。陈星弼觉得听这些课是“一种享受”。

在学习大学物理时,陈星弼在班里发起了一个分工查字典小组,大家一起讨论。由于他们用的教材是Westphat的普通物理第十二版。大家虽然学过一年德语,但教材里还是有很多生字不认识。陈星弼记得当时有些段落看了很多遍,甚至背得出来了,才能理解。小组中,同学们就一些概念问题各自发表意见。这群优秀的年轻人群策群力,共克学业堡垒。

朔风呼啸,雪霰沙沙,冬天在艰苦的学习中悄然而至。优秀的教师、浓厚的学习兴趣让陈星弼克服了所有困难,扎在知识的海洋里。内战期间,经济崩溃,物价飞涨。冬天学校无法供应暖气,蓝墨水在瓶里结冰。陈星弼复习功课冷得四肢僵冷,只好站起来,一边快速原地踏步,一边读书。寒假期间,他们主动要求加班,复习实践课内容。陈星弼做过金工、锻工、木工、钳工、铸工。

信念如炬踏坎坷

上个世纪五十年代,我国从零开始建设电子计算机及半导体的科技事业。南京工学院电机系助教陈星弼敏锐地捕捉到这一新方向。他得到学校许可后,北上中科院,跨越转专业难关,投身祖国新兴的半导体事业。

谈起在中科院的经历,陈星弼认为认识许多科学家、学习他们的治学经验是最大的收获。在中科院,陈星弼第一次知道查文献。这之前,他仅仅知道通过教材了解相关信息。查阅苏联相关资料,为陈星弼打开了一扇更宽阔的知识之窗,让他呼吸到更清新的科研之风。

陈星弼被漂移晶体管吸引住了。这在当时是新兴事物,正逐渐替代饱和晶体管。陈星弼利用假期进行推导,不久,他的第一篇论文《关于半导体漂移三极管在饱和区工作时的储存时间问题》出炉了。该文是在国际上首次指出集电区中少数载流子存储效应对开关性能影响的重要文章,发表在1959年的《物理学报》。

结束中科院进修的陈星弼再次来到巴蜀大地,开始了60余年的成电生涯。时年28岁的陈星弼接到的第一个任务是教《半导体物理》。他以极大的热情投入到备课中,什么内容该讲?旁枝末节过多会否冲淡主题?他自创几道例题,仔细思考,精选一道最能反映相应理论的例子。为了实现最好的教学效果,授课前,陈星弼先讲给夫人听。已是成电一系教师的唐俊奇既当学生又做最挑剔的评审。陈星弼的语言里掺杂了上海话和四川方言,唐俊奇纠正他发音错误。夫妻俩细细推敲每一个例子是否准确,琢磨每一句话最佳的表达方式。

家庭成分不好,白专路线的评价……立志科研事业的陈星弼在六十年代被硬生生的排除在科研工作之外。文革时期,他又被无限上纲而首批被打倒。尽管如此,他内心的梦想仍在逆境中放射出无限强大的力量。

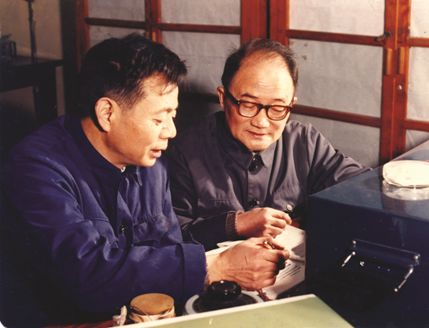

陈星弼与毛钧业教授研讨工作

在陈星弼的建议和努力下,成电接到了研制硅靶摄像管的科研任务。硅靶靶面研制小组成立后,陈星弼做了理论论证,提出工艺和测量方面进行攻关的三大难题。全组人经过四个月的艰苦奋战,在733厂和970厂的配合下,终于研制出我国第一支硅靶摄像管。

科学家的灼灼目光芒即使在云遮雾障的政治环境中,也无法遮掩。在测量半导体的电阻率时,陈星弼发现了一个问题。平时,最常用的方法是“四探针法”。通常所用的理论计算方式必须假设均匀材料。陈星弼发现实际情况和假设有差别。这一问题激发了陈星弼强烈的研究欲望。他抽时间研究电阻率,最后利用传统的电荷镜像法,颇具匠心地创造了一种在一维方向介质是不均匀的镜像电荷的方程。

在特殊的年代,陈星弼先后写出了几篇优秀的论文:《论晶体管电荷控制法的基础》 、《一维不均匀媒质中的镜像法》、《表面复合的漂移及扩散运动的影响》、《小注入下晶体管I_c-V_(BE)特性的指数因子的研究》。

万里求学辟奇境

1978年,全国科学大会在北京召开。科学的春天终于来到了!陈星弼感受到暖暖春意。1980年,他被派往美国参加国际会议。此次美国之行带给陈星弼深深的震撼:十年浩劫让中国的科技发展被发达国家远远地抛在了后面,如果不能系统学习国外先进经验,我们的科研事业就将永远跑在后面。谁来学?我该带这个头!陈星弼不顾年近半百,立即补习英语联系出国事宜。1980年8月,陈星弼作为文革后第一批出国留学人员进入俄亥俄大学注册学习。他先进电机系,导师很快发现陈星弼的水平比自己高,他又转到物理系,学得专注而用心。有一次陈星弼发现考卷上有一道题出错了,考试后立即给教授指出来。第二学期开课,他一只脚踏进门,教授突然不讲了。陈星弼抬头看看黑板,正是那道错题。教授温和而礼貌地问他:“Mr Chen,你看这道题是不是应该这样解?”

在俄亥俄大学半年学了三门课程,陈星弼去加州大学伯克利分校学习。在那里,陈星弼“邂逅”功率器件,找到了后半生为之奋斗的道路。

以毫米为单位的小小芯片从晶圆片上划分而来,制作成各种产品。有一个问题始终困扰着业界的专家们:每个芯片都有边界,它将对功率器件的性能产生影响。解决该问题的技术被称为“终端技术”。陈星弼接触功率器件不到一年的时间后,凭借扎实的功底和勤奋的学习,他对解决芯片“终端技术问题”有了独特的思路:应该有一个最佳的电荷分布,能在表面以最短的距离,使击穿电压达到尽可能高的值”,即最佳表面变掺杂(OPT-VLD)。

与陈星弼合作研究的胡正明教授建议他将功率器件作为归国后的研究方向。然而陈星弼有些固执地摇摇头。他心中还有一个关于“最伟大的物理”的梦想。伯克利的两年,陈星弼的两篇论文得到了学术界的肯定。

可以说是回校后带领团队的重大责任让陈星弼走上了半导体功率器件的研究之路。其时校内科研项目太少,从事高新技术研究的教师待遇很低,最好的学生不愿意留下来搞科研,长此以往,高校何谈发展?如何培养高质量的人才呢?担任系主任的陈星弼毅然决定,放弃对理论物理的热爱,带领老师们投入当时在国内外方兴未艾的半导体功率器件研究。

陈星弼归国后不久提出了建立微电子研究所。1984年6月,经电子工业部批准,微电子研究所成立,陈星弼任所长、李智任副所长,挂靠三系。1986年3月,微电子研究所成为单独的科研机构。

微电子所“独立”之初,全部经费不足两万元。当所长的陈星弼压力很大。功率器件研究在国内还是新方向,申报课题时很难被理解。陈星弼带领大家忘我的投入高强度工作。他绝大部分时间都泡在实验室里。晚上十二点以后,学校要关门了。他才匆匆站起来,一路疾走,回到家中继续干。“早上十点前一定不要叫我,或者给我家打电话。我要休息”,陈星弼再三嘱咐。因为他每天都工作到凌晨两三点钟,甚至通宵达旦,当东方发白,才短暂地休息几个小时。

陈星弼(后排左三)与半导体专业部分教师合影(摄于20世纪80年代)

不知熬过了多少个不眠之夜,经历了多少个勤劳的白天。1987年底,当冬雪给万物披上银装,陈星弼和他的同事们终于饮下了成功的佳酿。那一年,全所科研课题10个,经费将近30万。而当时,一年科研经费跨越20万的专业还凤毛麟角。扎实的理论成果同样引入瞩目。陈星弼1982年即发表了论文“Optimum Doping Profile of Power MOSFET Epitaxial Layer”,后来,《“P-N结有场板时表面电场分布的简单公式》、《突变平面结表面电场的近似公式》、《Optimization of the Drift Region of Power MOSFET’s with Lateral Structures and Deep Junctions》几篇论文相继发表,“功率半导体器件及高压集成电路”这个崭新而陌生的词组从此就与陈星弼紧紧地联系在一起。

“尤其值得高兴的是,‘半导体器件与微电子学’高分通过了博士点申请。”1989年11月,时任校长刘盛纲在校内一次会议上,通报了成电参加全国第四批学科点评审的情况。陈星弼舒心地笑了,在同事们友善热情的掌声中,他用力皱紧眉头,眯挤起眼睛,不让激动的泪水流下来。

群英共助攀高峰

本世纪初,行业内专家认为,陈星弼的几项发明成为了第二次电子革命的突破口,这一创新在十年内将无人能突破。

第一次电子革命是指由半导体微电子技术引起的变化,“它是应用一个比头发丝小百倍(且越来越小)的晶体管(半导体器件)代替五十年前有半个香蕉大的电子管。”信息时代随之而来。

第二次电子革命,是用微电子技术来控制和利用电能的方法。要让功率管实现对电能的控制,主要的方法是开关,要想实现对开关的自由控制,就要实现开关的高灵敏、智能化。但是,功率管要求耐高电压而集成电路只能耐低电压。国外不得不把功率管和集成电路“隔离”起来,耗费巨大成本,还“费力不讨好”。陈星弼的发明却能使用作开关的功率管比较容易地直接连到集成电路上。这样,仪器不仅有了一个“聪明的大脑”集成电路,还能做到“四肢发达”。

陈星弼在伯克利校门前留影(摄于1981年)

早在1981年,陈星弼在加州大学伯克利分校做访问学者时,就发现各种平面结终端技术实质上都是利用了在表面引入了一些电荷,这些电荷产生的电场使平面结(planer junction)的边缘的电场降低。他认为应该有一个最佳的电荷分布,能在表面以最短的距离,使击穿电压达到尽可能高的值。虽然这一想法具有极高的研究价值,但陈星弼并没有顺着这一思路深入下去,直到他看到Steng1提出的表面变掺杂(VLD)的实现方法。

关于表面耐压层结构的想法一直在心底沉睡多年。突然间,一页论文,一个灵感,好像无边的暗夜里,打了个雪亮的忽闪,把它震醒了。

为了实现这个设想,陈星弼于1993年去加拿大的多伦多大学做访问学者,却没有找到合作的伙伴,翌年,他又去了英国威尔士的斯旺西大学,在那里出了一些成果。归国后,陈星弼决定走自己的路,而且他坚信这种方法比国外的BCD技术要先进很多。

陈星弼自己出钱去租了一个MEDICI,不分白天黑夜地泡在实验室里。助手唐茂成和叶星宁协助他到沈阳电子部47所投片。经过多年的试验,陈星弼和他的研究小组通过改变功率管的结构,实现了复合缓冲耐压结构(现称为超结器件)。它的优点是导通电阻低,易驱动,速度快。该技术已经获得美国和中国发明专利。自1998年起,国外已有8家公司在制造。这个方法的工艺改进后,成本将大大下降,最后成为主流产品。

美国德克萨斯大学电子工程系终身正教授周电在中美两国法庭提交的专家证词中证实陈星弼的发明“第5216275号美国专利就被此后的220多项美国专利所引用”。美国专家Michael W. Shore在给电子科大的信中提到,陈星弼的成果已经在世界范围内产生了20亿美元的商业价值。

陈星弼院士入选ISPSD首届名人堂

国内外专家对陈星弼及其发明给予高度评价:

周电说:“陈院士的发明是中国人民的智慧魁宝,也是全世界人民的共同智慧财产。”“该专利发明标志着半导体功率器件发展进入了一个叫做‘超级结’功率器件的新时代。”美国专家Alfonso Garcia Chan称陈星弼为“巨人”、“国家财宝”和中国的“现代英雄”。美国专家Michael W. Shore提到陈星弼的发明对半导体业界革命性的影响“These patents and the inventions they disclosed literally created a revolution in power semiconductor technology.”

陈星弼对超结器件仍然不满意,他耿耿于怀的是它的缺陷。他又研制成功了“具有异型掺杂岛耐压结构”、“表面耐压层结构”这会使我国高压(功率)集成电路在一个新的、比国际上更先进的起点上起飞。它已经获得中国发明专利。根据该发明可以解决功率管做到集成电路上高代价的问题。

师德高处山水长

“我不完全赞同韩愈《师说》的观点,” 陈星弼摇了摇头,“教师确实应该传道授业,至于解惑……”老先生他不仅不赞成答疑,甚至认为老师应该把学生当“敌人”。怎么对付这个“敌人”呢?“出难题,考得学生瓜西西的(四川话,有点尴尬的意思)”,“每次考试都应该有学生不及格”。

好厉害的老师!陈星弼在求学过程中遇到很多严师,遇严师,做难题,陈星弼认为自己非常幸运。他发现,做难题锻炼了独立解决问题的能力,进而能够自己发现问题。“科学研究无非就是这两个方面:发现问题,解决问题。”他深深地感受到,经历过难题的磨砺,他做科研的能力增强了。

对待大学教育,陈星弼在多个研讨会上谈到自己的观点,他尤其重视的是:基础要打扎实;专业不能分得太细;文化功底很重要。陈星弼坚决反对取消《大学物理》等基础课。他主张引进人才首先看教学,尤其是基础教学。“就像一开始教人当八级工,怎么行呢?这些课都是培养人思维能力的。”

陈星弼自己在上讲台前总是将教案熟悉到极致,所有理论体系、知识案例都在他的脑海里形成一个严密的体系。走上讲台,不用背,不用记,要讲的内容像水流一样涓涓不息地淌出来。从1959年开始上课他就不带讲稿,只有一张香烟盒大小的纸片写好备忘摘录。他的课有趣生动,难点重点突出,分析透彻”原三系系主任谢孟贤回忆当年听课情景,由衷地赞美陈星弼。

不管工作多么繁忙,陈星弼都把教学工作放在非常重要的位置。归国后,他接到了“人人讨厌上”的《量子力学》,还为研究生开设了“半导体器件物理”、“半导体器件的数值计算方法”、“功率MOS”等新课。课程很难,陈星弼却很兴奋。他一向认为,“越伟大越深奥的东西我越喜欢攻克”。陈星弼在给研究生讲这门课时,采用了不同于一般的教学方法,挂图、幻灯片等多种教学形式都被他引入课堂,让学生更有兴趣学习。

陈星弼院士指导学生学习

陈星弼的课保持着一贯的风格:突出物理概念,启发式教育。他将丰富的科研体验融汇在课堂内容中,学生感觉实用性更强。为了锻炼学生的英语能力,陈星弼在研究生课堂上采用全英文的教学。他崇尚自由包容的课堂氛围,允许学生随意提问。讨论时,没有权威,没有师生关系,只有平等的交流。同学们踊跃发言,甚至为某一个问题争得面红耳赤。

为了培养高端人才,陈星弼在研究生培养上耗费了无数心血。归国后,他选择前沿性领域的课题,作为研究生项目。81级全院共八名三好研究生,其中两名是陈星弼的学生。陈星弼设计、研究生制造的脉冲测量热阻及观察大功率MOS负担的设备备受关注。十所及877厂给予高度评价。877厂希望大量生产,他们将购买25台。陈星弼带领研究生完成的高压场分布设计软件引起厂家兴趣,877厂和774厂打算来成电做器件设计。

从1981年到1985年,陈星弼共培养了11名研究生。在1986年的应届毕业生中,一名完成了CAD SPICE约800条语句的高压器件分析程序。另一名在IGT功率晶体管的设计与试制中取得较好成绩,做出了耐压大于600伏,电流达到4-5安的大功率场效应晶体管,是国内首次制作的样管。

陈星弼院士作“做人与成才”讲座

在一次新生开学典礼上,陈星弼要求每一位新生在大学期间背得出三篇古文:王羲之的《兰亭集序》、诸葛亮的《前出师表》、范仲淹的《岳阳楼记》。“作为一个中国人,母语不过关,又怎么称得上是华夏儿女呢?”儿子陈健回国看望陈星弼,离别之际,陈星弼让儿子带上《三字经》。他希望儿子永远记得自己是华夏子孙。

对于物质世界的诱惑,陈星弼有些忧虑。他说,许多学生为了好文凭、好工作,这其中固然有生存的压力,但是那种真正愿意献身科学的人越来越少了。“而真正有献身精神的人才是科研发展的脊梁”。他所尊崇的那些伟大的科学家,为了事业奉献了一生。“他们绝不是为了金钱或是什么奖项”。

青衫磊落谱深情

他爱他的妻子。从1966年妻子患病,陈星弼就毫无怨言的承担起照顾病人的所有事情。陈星弼携着夫人唐俊奇的手一路走来,不离不弃,患难与共。

他爱他的学生。虽然已入耄耋之年,身患各种疾病,陈星弼亲自带每一个研究生、博士生,关心每一个学生的成长。

他视名利如浮云。陈星弼衣着朴素,“在街上,从没有小偷来偷我的钱,看不上。”这位看似普通的老人,他的专利已被220项美国专利引用,他的成果带来了约20亿美元的经济效益。“为了名利,不可能在科研上耗费一辈子的精力。”陈星弼说。

他更深情地爱着祖国。“长寿,是让我有充足的时间为祖国做更多的事情。”陈星弼并不在乎生命长短与否,但是,耄耋之年仍然紧张工作在科研战线的最前沿,他深感幸运。经历过山河破碎的一代人,他们对国弱民贱、生灵涂炭的印象锥心刺骨,对祖国的感情让后辈难以企及。

大学二年级时,陈星弼放弃了奖学金。他想,国家还有许多急需用钱的地方,“我也要为祖国尽微薄之力。”在特殊的时代,陈星弼在干校扛过锄头,拿过镰刀。他照顾生病的妻子,抚养年幼的儿子。时光荏苒,岁月蹉跎,他从朝气蓬勃的青春时节走到了人生的秋天。不变的,是对科研狂热的爱,对祖国深厚的赤子之情。

五十岁,陈星弼走出国门。他以真才实学赢得了外国人的尊重。他主动上交外汇,却把收据满不在乎地丢弃。为了给工业发展做出切切实实的贡献,他痛苦地放弃了关于理论物理的梦想。在功率器件领域,他艰苦工作,常常通宵达旦。当他的同龄人都已退休,悠闲生活,含饴弄孙,陈星弼仍然全身心地扑在工作上。

也许年少时读过的马克思的名言更契合陈星弼的情怀:

“科学绝不是一种自私自利的享乐。有幸能够致力于科学研究的人,首先应该拿自己的学识为人类服务。”

编辑:李果 / 审核:李果 / 发布:陈伟