即可将网页分享至朋友圈

近日,基础与前沿研究院董帆教授、李解元教授团队在 Nature Communications 发表题为“Photocatalytic C-N coupling from stable and transient intermediates for gram-scale acetamide synthesis”的研究论文。基础与前沿研究院2021级博士生李欣为第一作者,基础与前沿研究院董帆教授、李解元教授为共同通讯作者,电子科技大学基础与前沿研究院为论文第一单位。

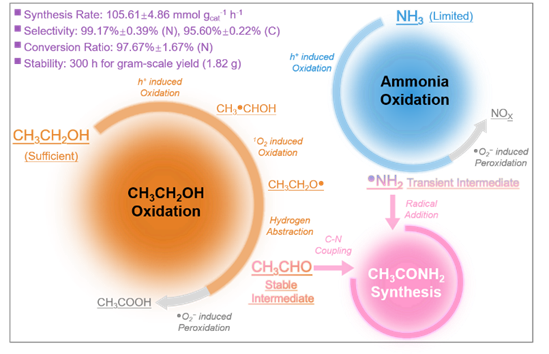

酰胺是医药、化工等领域的重要化学品,传统工业合成依赖高温高压条件,能耗高且碳排放量大。电化学方法虽尝试在温和条件下通过C-N偶联合成酰胺,但存在反应速率低、选择性差的问题——低电压下反应物活化不足,高电压下易发生过度还原或氧化,难以精准控制中间体。相比之下,光催化具有温和氧化还原能力,有望实现更高效、选择性的酰胺合成。关键在于精准调控羰基(-C=O)和氨基(-NH2)等中间态物种的生成与偶联。单独使用稳定或瞬态中间体都面临反应效率或副反应的问题,而稳定-瞬态中间体协同偶联则可兼顾反应速率与选择性,成为理想策略。

图1 反应机理示意图

在此,本文构建了一种高效、稳定的太阳能驱动光催化体系(图1),实现了乙醇与氨气的温和共氧化,成功合成酰胺类产物CH3CONH2。通过精准调控氧气活化和光生电子-空穴对,产率达百摩尔级(105.61 mmol·gcat-1·h-1),选择性达99%以上。该光催化系统连续运行了300小时,在此期间乙酰胺的产量首次达到了克级规模(1.82 g)。本文深入研究了全面的反应机理,以揭示实际的偶联过程和关键中间体,研究手段包括同位素(D和15N)标记的原位电子顺磁共振(EPR)、高分辨质谱(HR-MS)、核磁共振(NMR)和原位衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)。基于大量的实验证据,文中提出稳定中间体和瞬态中间体的定向偶联是实现太阳能驱动乙酰胺高效合成的决定性因素。本研究具有良好的工业应用前景并对推动绿色化学合成有着重要意义。

本研究得到了国家自然科学基金(22225606,22422607,22276029),中国科协青年人才托举工程(2023QNRC001)和四川省自然科学基金的支持(2025NSFTD0003)。

编辑:王晓刚 / 审核:李果 / 发布:陈伟