即可将网页分享至朋友圈

由人工单元结构周期排布构成的电磁超表面是对电磁波进行调制的重要手段,在下一代无线通信、电磁伪装等领域具有巨大应用潜力。发展柔性电磁超表面可为实现电磁超表面与多类型平台的共形融合集成提供基础。然而,柔性电磁超表面的自身形变也会导致器件内单元排布和器件编码策略的变化,对器件发挥预期的电磁波操控能力造成阻碍。这一问题长期困扰柔性电磁超表面的发展,是柔性电磁超表面应用的瓶颈性难题。

材料与能源学院林媛教授团队基于可重构智能超表面,发展了可自主适应形变影响的柔性电磁超表面(Flexible Intelligent Surface Platform,FISP),实现了动态形变下的稳定电磁性能,并展示了基于FISP的电磁伪装和无线通信等应用,相关工作已于近日以“Flexible intelligent microwave metasurface with shape-guided adaptive programming”为题发表在 Nature Communications。材料与能源学院博士研究生李凡为该论文第一作者,材料与能源学院林媛教授、潘泰松研究员以及东南大学汤文轩教授为共同通讯作者。电子科技大学材料与能源学院为该论文第一完成单位。研究得到了国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目、创新研究群体项目、面上项目等资助。

图1 FISP工作原理示意图

如图1所示,FISP主要由柔性可重构超表面、集成于超表面的形变感知模块、人工神经网络驱动的电压补偿模块组成。形变感知模块实现了对柔性超表面形态的实时采集,并可将形态信息及时输入电压补偿模块用于超表面重构编码的计算。电压补偿模块中的人工神经网络算法可以利用形态信息推理得到阵面的形变补偿重构编码矩阵,并驱动超表面中的电可调器件进行超表面电磁特性重构,从而使超表面能够在动态形变下展现出稳定的电磁伪装和无线通信等功能。

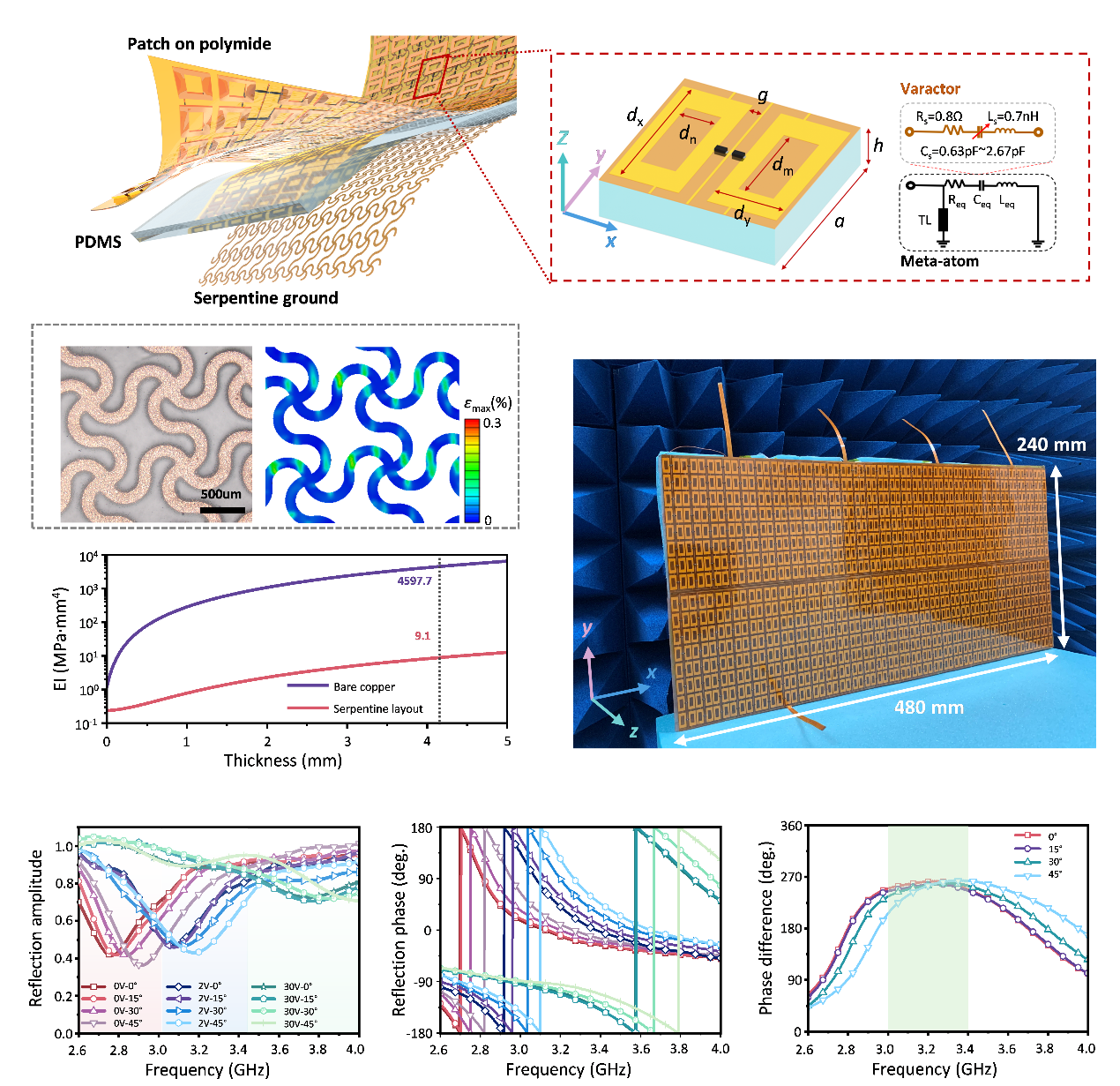

图2 柔性可重构电磁超表面的设计与相位调制性能

如图2所示,基于团队在大幅面柔性电路制备工艺上的积累,该工作实现了集成电可调器件的顶层谐振贴片、PDMS柔性介质层以及可延展蛇形地平面结构的堆叠集成,成功构筑了柔性可重构电磁超表面。可延展蛇形地平面结构的应用使超表面弯曲刚度下降了2个数量级以上,显著提高了超表面的机械柔韧性。在具有良好柔性的同时,该超表面的单元相位可调范围大于270°,为实现超表面电磁特性的重构奠定了基础。

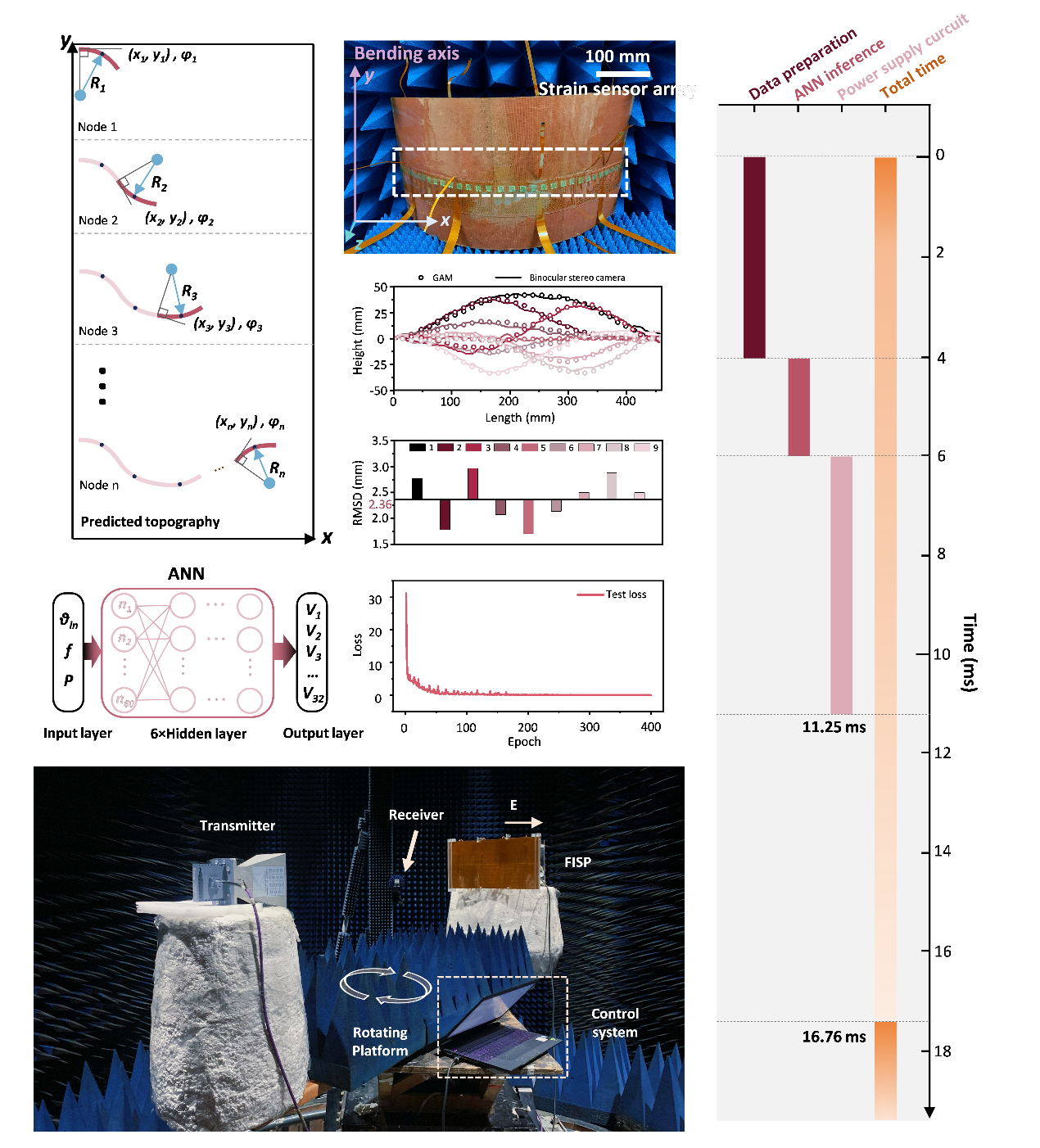

图3 FISP的形变感知原理和人工神经网络重构算法

如图3所示,超表面的形变感知主要通过在超表面中集成柔性应变传感器阵列实现。基于传感器阵列测得的超表面在形变后的应变分布情况,FISP中的形变感知模块可以反演出超表面的实时形态,反演精度误差小于2.36mm。形态信息进一步馈入电压补偿模块的人工神经网络算法,通过算法的推理运算快速得到可实现超表面性能补偿调整的电可调器件偏压编码矩阵。电压补偿模块基于该编码矩阵,即可驱动超表面进行重构,实现对形变影响的自适应补偿。单个补偿周期的响应时间低于17ms,可满足动态形变的补偿速度要求。

图4 基于FISP的电磁伪装和无线通信应用

如图4所示,FISP作为具有重构能力的超表面平台,可以通过对编码矩阵的预定义实现多种应用功能。FISP在多种弯曲条件下,均实现了对小车模型的电磁伪装,RCS缩减率保持在77%以上。FISP也可作为反射面天线共形贴附于平台,实现功能与承载结构的一体化。得益于FISP对形变影响的自适应能力,基于FISP的反射面天线在机翼震颤场景下实现了稳定的无线通信功能。

编辑:助理编辑 / 审核:罗莎 / 发布:陈伟