即可将网页分享至朋友圈

人物名片:李皓,电子科技大学长三角研究院(湖州)副研究员,硕士生导师。长期致力于油气地球物理领域研究。现任Applied Geophysics期刊编委,石油科学通报期刊执行编委,浙江省科学技术厅专家库成员。发表学术论文30余篇、登记软著2项(其中实现转化一项),合著专著2部,省部级科技奖项3项。主持重点实验室开放基金1项,中石油等央企科研项目8项。

给地球“做CT”,找油找气找资源

“我从事的科研工作是在给地球做‘CT’。”和李皓老师的对话中,他用了这样一个生动的比喻介绍自己的研究方向——油气地球物理勘探。这个领域致力于利用地球物理方法探测地下油气资源,“透视”地下的地质构造和油气资源分布,从而为油气资源的勘探和开发提供科学依据,就像医生通过CT扫描来观察人体内部结构一样。

长期以来,我国油气资源对外依存度较高,并多次强调要加大国内油气勘探开发力度。党的二十大对“深入推进能源革命”“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”作出明确部署,在2023年中央经济工作会议中提出,进一步提出要提高能源资源安全保障能力。

“地球物理勘探在油气资源的勘探与开发中发挥着至关重要的作用。它是油气勘探的核心技术之一,对保障国家能源安全具有重要意义。”李皓说道。

2012年,李皓就开始了他的油气勘探地球物理之路,从初出茅庐的硕士毕业生到毕业后独挡一面的项目负责人,再到2017年重返中国石油大学(北京)攻读博士学位,他始终扎根在油气勘探地球物理领域。

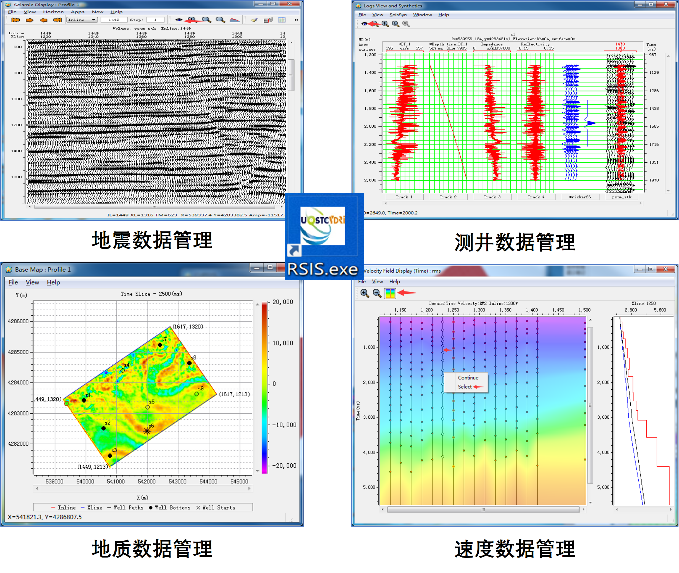

地球物理勘探如同一次地下寻宝之旅——需要破解复杂的地质密码,克服重重技术难关,才能准确锁定深埋地下的油气宝藏。而李皓专注于地震数据处理及解释环节,他和团队研发的创新技术,为勘探人员提供了更精准的地下成像,帮助油田更高效地定位和开发油气资源。

从实验室到现场,在理论与实践的平衡中寻找科研价值

科研不是“闭门造车”,必须努力找到理论和实际之间的平衡点。回想起与各油田的合作历程,李皓深有感触。

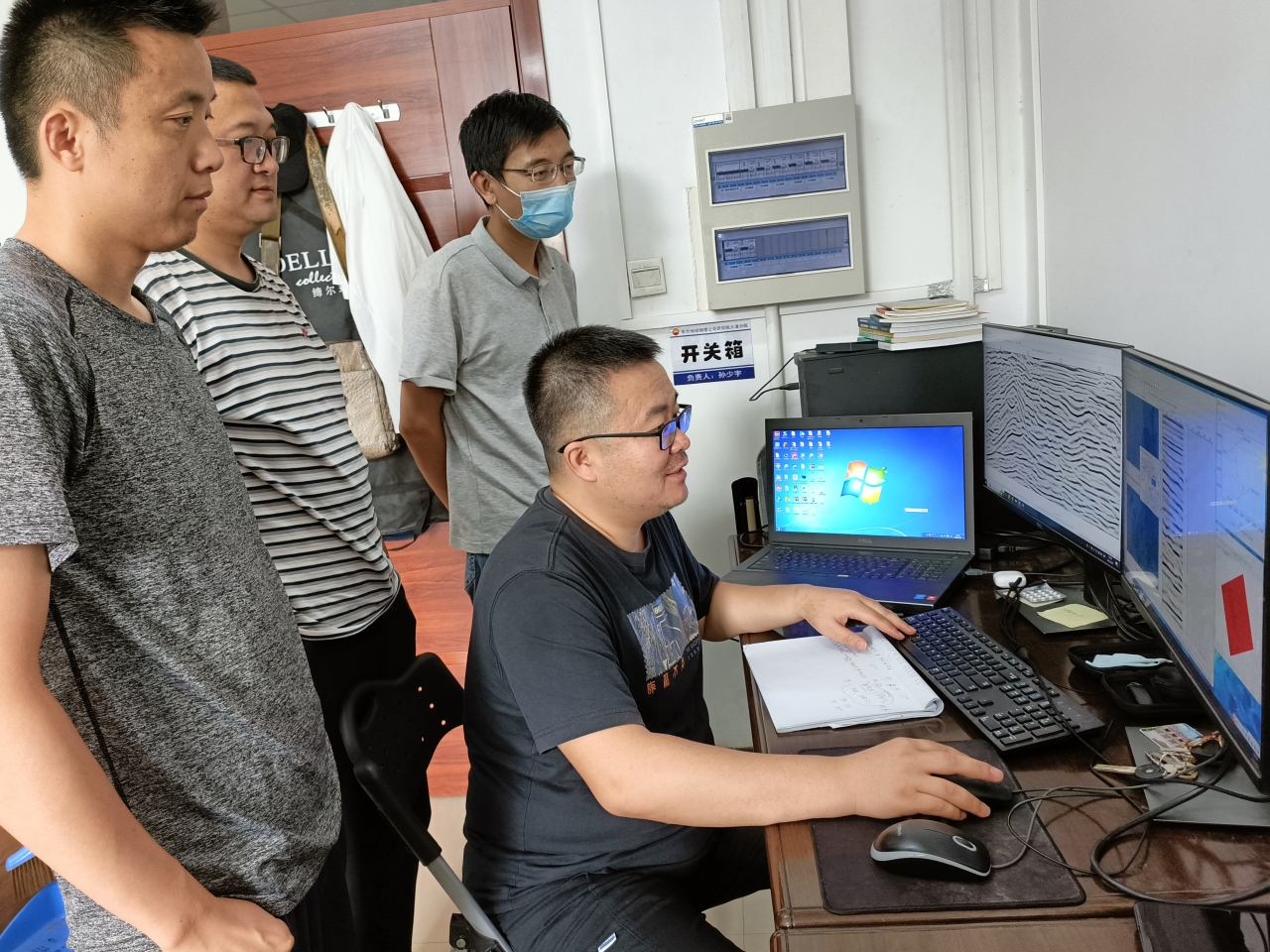

“我硕士阶段就开始扎根生产一线,与现场技术人员交流学习。”他兴致勃勃地分享这段经历,“读博期间,在导师的指导下,将实验室‘搬’到了大港油田现场,团队自主研发的初版高分辨率处理软件系统在大港油田物探研究院进行应用测试。”如今这套系统已经成为该院地震资料处理人员在项目招标和生产实践中使用频率最高的核心软件之一。

千里之行,始于足下。作为很多油田勘探领域专家的“好伙伴”,李皓深知,真正的技术落地需要持续不断的沟通与磨合。他定期与油田技术人员交流,了解现场的实际需求和痛点,主动参与生产会议,确保科研方向始终与实际应用紧密相连。“持续不断的技术分享、反复的沟通协调,往往才是找到双方真正需求契合点的有效途径。”李皓说。

在每个合作项目中,李皓坚持“全链条参与”——从项目技术需求收集、技术方案设计、技术研发到现场测试,他都事无巨细,全程跟进。正是这种执着与专注,最终让科研成果在油田现场落地生根。

理想与现实之间,往往横亘着一条需要智慧跨越的鸿沟。李皓对此深有体会:“我们研发的算法在理论模型上表现优异,但一到油田现场就可能‘水土不服'——地下构造的复杂性、数据采集的局限性、计算资源的约束性,这些都是在实验室里难以完全模拟的现实挑战。”

面对理论与实践的落差,李皓逐渐摸索出一套独特的应对之道。“我们既不是纯粹的理论研究者,也不是简单的技术实施方。”他这样定位自己的团队,“相较于专注基础研究的高校,我们对产业痛点有着更敏锐的把握;而与产品导向的企业相比,我们又保持着更前沿的学术视野。”正是这种独特的交叉定位,让李皓找到了一个平衡点——既能够促进科研成果的实际应用,又可以保持持续的学术探索。

让科研“落地”,让创新“生根”

2022年6月,李皓正式加入电子科技大学长三角研究院(湖州),成为卫星导航与遥感研究中心的一名专职科研人员。谈到与研究院的“缘分”,李老师兴奋地分享道,“研究院的发展模式和定位与我个人的方向非常契合,既有科研的深度,又有成果转化的广阔天地,正是我博士阶段的‘升级版’,更让我能够心无旁骛地追逐科研梦想。”

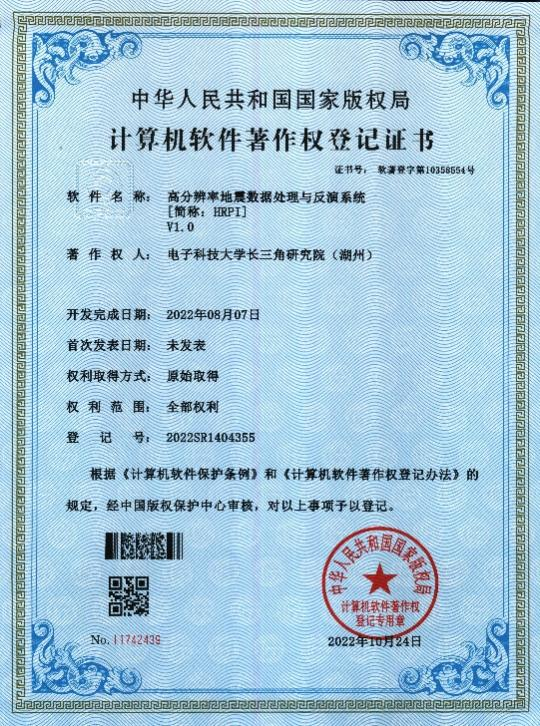

2023年,李皓主导开发的“基于测井分析的储层地震成像系统”完成了软件著作权注册,并在中石油大港油田的测试中表现出色,成为了研究院第一个软件许可的成果转化。

每一次的尝试,都是向前的一小步;而每一步的积累是通往成功的一大步的坚实基石。最初李皓老师和团队其他成员只是计划开发一款自己使用的专业工具,但在实际应用中却产生了很好的应用效果反馈。团队负责人邢孟江研究员敏锐地意识到这项技术的价值,建议他做好知识产权保护。“在研究院和团队的支持下,我将这项技术申请软著,还在研究院的帮助下做了无形资产评估。目前我们决定采用授权许可的模式推广,而不是一次性转让技术,这样让它更有可持续性的发挥价值。”李皓说道。

2024年4月,在中国石油和化学工业第十八届自动化学术技术年会上,由李皓作为主要负责人之一的《粘弹性地震成像及薄互层反演关键技术与成熟探区实践》项目拿下了中国石油和化工自动化应用协会科技进步奖一等奖。该成果由我院与多家单位共同联合申报,在成熟探区高分辨率储层预测方面取得重要突破,支撑了在中国石油大港、冀东、新疆、塔里木等油田的勘探开发和井位部署。

李皓认为,科研转化的真谛,就是要让实验室的种子在产业的土壤里生根发芽,富有生命力。“我坚信,有价值的科研就应该走出实验室,在实践中检验,在应用中成长。”

科研路上的"乐天派"

“我是一个擅长自我取悦的人。”李皓这样描述自己的性格。这位在硕士毕业后工作数年才重返校园的"大龄博士生",用自己独特的方式跑出了一条精彩的科研赛道。

“虽然我年纪上不占优势,但经验上可不输别人。对于科研工作者来说,解决实际问题永远不晚。”他笑着说道。从硕士阶段走到现在,十余载漫漫科研路,不仅构筑了他坚实的理论根基,更在一次次现场实践中锻造出解决实际问题的真本领。

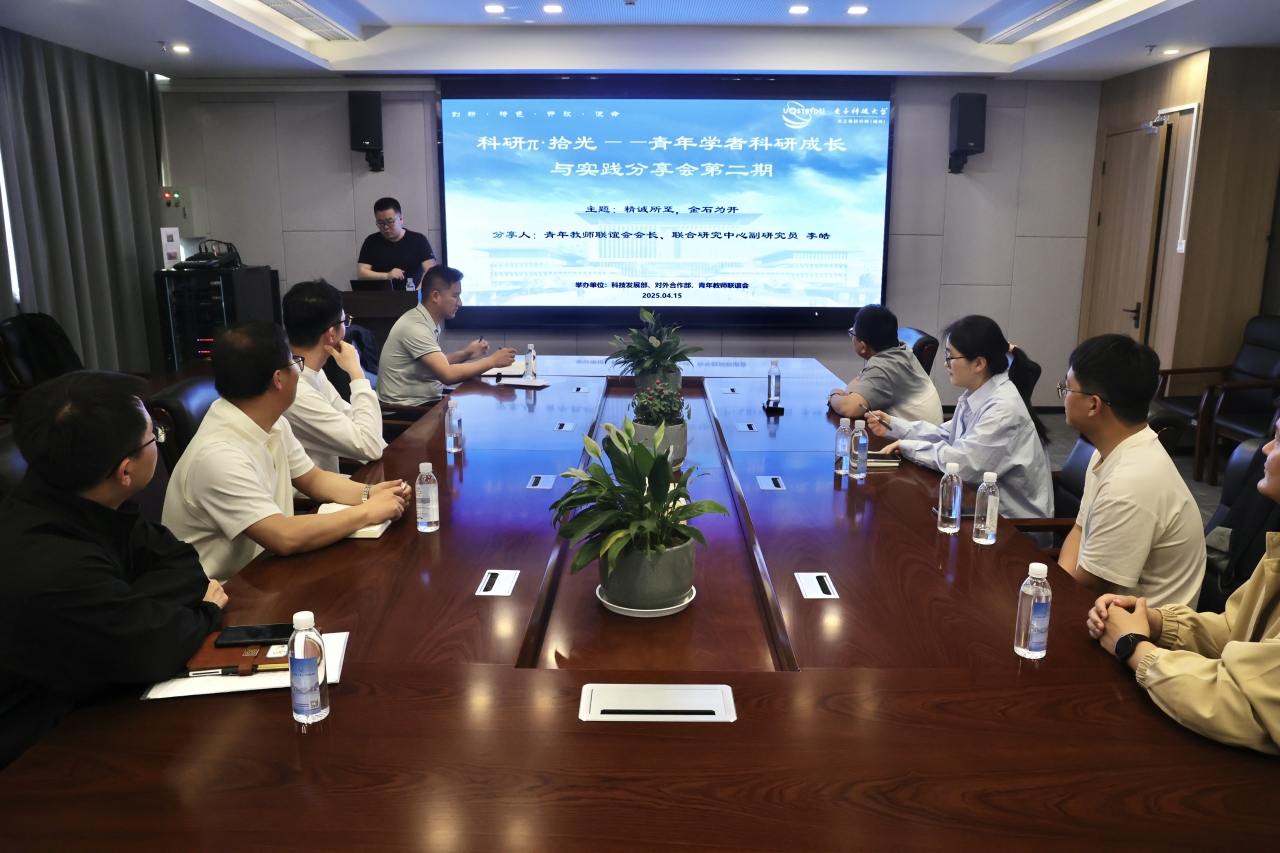

除了潜心做好科研工作,李皓的另一重身份是研究院青年教师联谊会会长。期间,他积极响应研究院号召,组织院内各方向科研老师开展青年人才成长交流会,希望搭建好研究院和教师之间的桥梁,让不同领域的智慧能够交融共生。李皓说:“就像地球物理勘探专业具有需要综合运用数学、地球物理、计算编程等专业技术一样,只有打破学科壁垒,让思想充分碰撞,才能孕育出真正具有生命力的创新成果。”

下一步,李皓和团队小伙伴将依托研究院多学科优势、青年人才储备及长三角产业资源,重点推进与宁波、无锡等地校友企业的深度合作,力争在技术研发、成果转化和装备集成等方面实现新突破。

“让科研具有生命力”这是李皓老师反复强调的一句话。在他看来,给地球“做CT”只是第一步,真正的挑战在于让技术活起来、用起来。从实验室到油田现场,从理论创新到产业应用,李皓用自己的方式诠释着科研工作者的使命和担当。

编辑:助理编辑 / 审核:刘瑶 / 发布:李果