即可将网页分享至朋友圈

近日,我校物理学院陈龙泉教授课题组在流体物理领域取得重要进展。通过系统的实验观测、理论分析和分子模拟,他们从移动接触线的宏观动力学和微观分子动力学两个角度证实了流体在固体表面的润湿和去润湿互为不可逆过程(图1),揭示了新的界面流动物理图像。该研究成果以“Spontaneous Capillary-Inertial Dewetting at the Microscopic Scale”为题发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。电子科技大学物理学院为论文第一完成单位,2021级博士生王意乐与青年教师靳亚康为共同第一作者,陈龙泉教授为独立通讯作者。我校基础与前沿研究院邓旭教授、空中客车(Airbus)技术研究中心专家(eXpert)Elmar Bonaccurso和香港科技大学李志刚教授等作为共同作者参与了该研究。

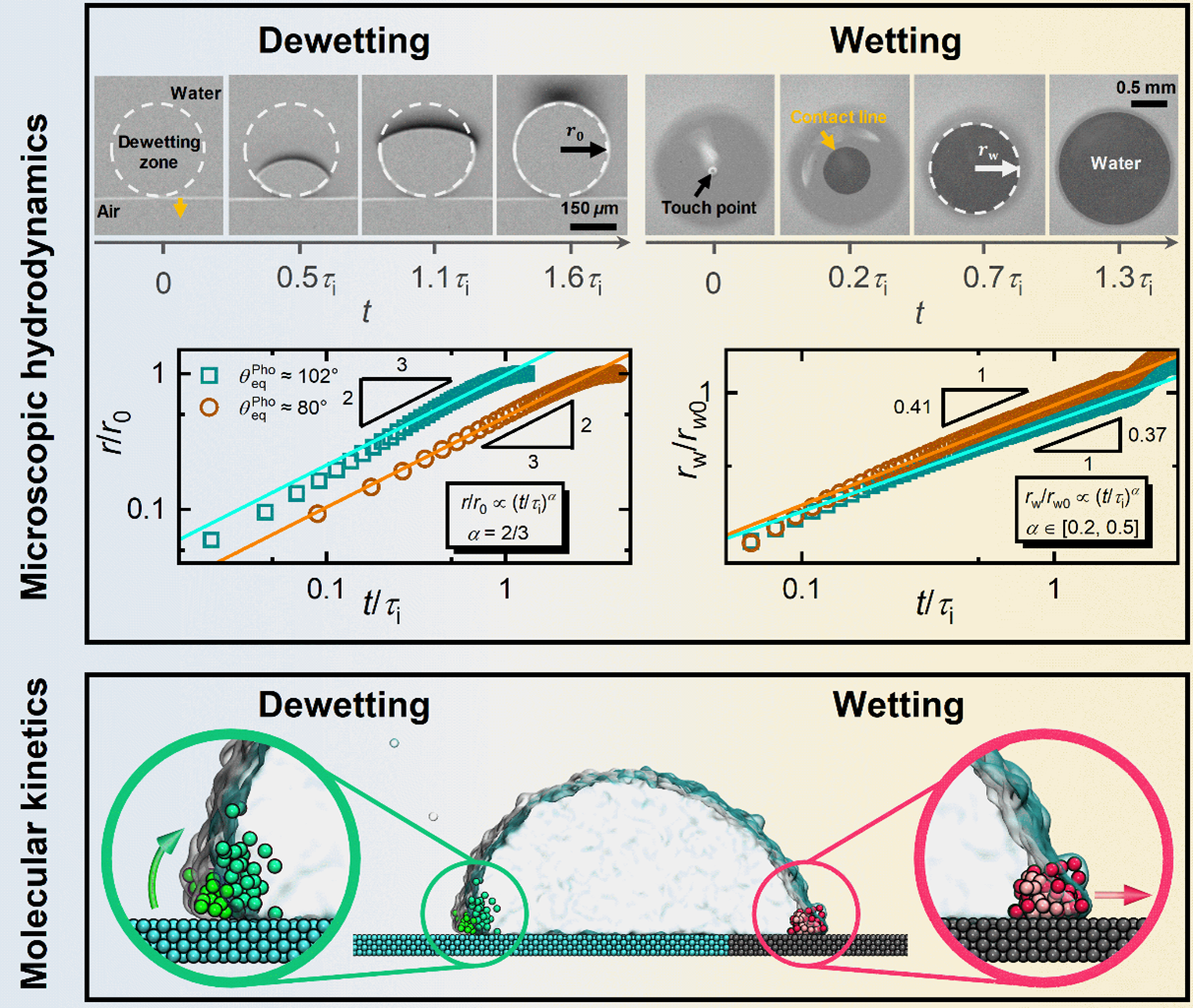

图1. 去润湿和润湿动力学行为对比

流体在固体表面的铺展(润湿)与回缩(去润湿)是自然界随处可见的物理现象,且广泛存在于半导体芯片制造、航空航天涂层设计、海洋污染防治等重要领域的核心技术流程中。由于在润湿和去润湿过程中流体的流动方向相反,去润湿常被简单地认为是润湿的逆过程。因此,既往研究多聚焦于润湿过程,并将发现的动力学规律用于对去润湿现象的描述。然而,从热力学的角度来看,润湿和去润湿过程均涉及能量耗散(尽管可能很低),所以二者本质上应不互逆。

结合高精度实验观测和全原子分子动力学模拟,课题组探究了微纳尺度下水膜在低表面能固体表面上的去润湿动力学行为。实验研究表明,去润湿过程由毛细力和惯性力主导,去润湿半径随时间的演化遵循一个与表面润湿性(由接触角θeq表征)无关的幂律(r~t2/3),而毛细–惯性润湿过程遵从的幂律关系却与表面润湿性强相关(r~tα, α∈[0.2,0.5]且随θeq增大而减小)。基于纳维–斯托克斯方程(N–S方程),理论推导出了与实验结果高度吻合的标度率。进一步,通过对固–液–气三相接触线附近的分子集群运动分析表明,流体以“滚动模式”从固体表面去润湿,而润湿则主要以“滑动模式”演进。这些结果充分说明,去润湿和润湿过程不互为逆过程。

该研究成果打破了人们对润湿和去润湿现象的直观认识,深化了学界对界面流体物理的理解,亦可为微尺度流体管理及器件的设计提供新思路。

上述研究得到了国家自然科学基金和四川省自然科学基金等项目支持。

论文链接:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.194001

编辑:刘瑶 / 审核:王晓刚 / 发布:陈伟