即可将网页分享至朋友圈

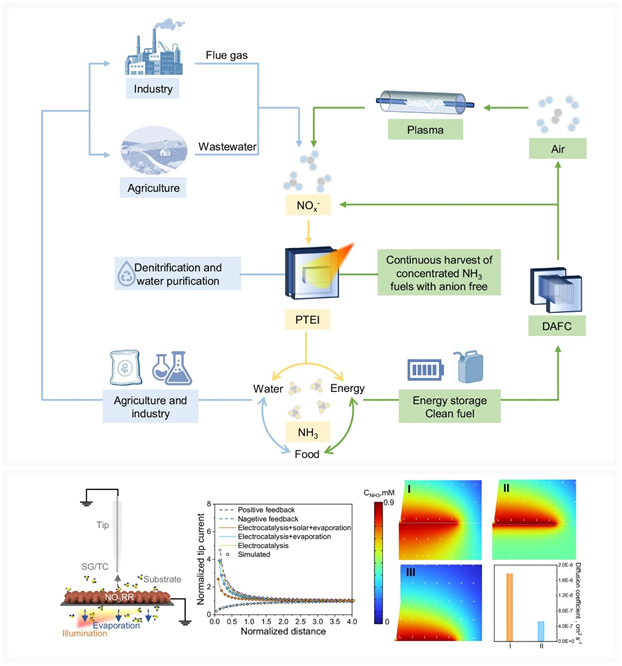

近日,基础与前沿研究院晋兆宇研究员团队与合作者在《Nature Communications》上发表题为“Photothermal-electrocatalysis interface for fuel-cell grade ammonia harvesting from the environment”的研究论文。团队提出了一种光热-电催化协同界面新策略,实现了从空气和废水中高效回收燃料电池级高纯氨,为传统高能耗、高排放氨合成工艺带来突破性替代路径。2022级博士生王鹏飞为第一作者,晋兆宇研究员为共同通讯作者,电子科技大学基础与前沿研究院为论文第一单位。

传统Haber-Bosch工艺能耗高、碳排放大,推动了新型氮资源转化技术的探索。近年来,电化学驱动氮资源循环利用虽具前景,但在催化效率与产物分离等方面仍面临瓶颈。特别是面对环境中普遍存在的含氮化合物,如何高效回收电还原产生的低浓度氨,已成为制约该技术实际应用的核心挑战。为突破这一瓶颈,研究团队设计开发了一种基于无机纳米结构-有机聚合物凝胶复合的Janus型杂化电极并构筑光热-电催化界面。通过宏观-介观-原子的多尺度协同调控,实现了氨的高效转化、回收和纯化,有效解决了低浓度电还原产物难以分离的问题。

团队基于搭建的超分辨电化学显微镜系统,通过研制光热耦合气体扩散电极扫描电化学装置,建立了气-液相产物形成与分离的原位定量分析方法,从微观层面揭示了界面光热场对电合成氨与分离效率的强化机制。实验表明,该体系在等离子体电离空气与废水环境下可稳定产出高纯浓缩氨,产物可驱动氨直接燃料电池输出电能。该策略不仅推动了氮资源分布式绿色回收,而且其关键的界面光热场调控机制在其他低沸点化学品的绿色合成与能源转化过程中亦具有广泛的应用前景,有望为“水-能源-粮食”耦合系统可持续发展的重要技术支撑。

上述研究工作得到了国家重点研发计划(2022YFA1505300)、国家自然科学基金(22304021)等项目的支持。

编辑:罗莎 / 审核:李果 / 发布:陈伟