即可将网页分享至朋友圈

近日,机械与电气工程学院吴一川/彭倍团队在《自然·通讯》(Nature Communications)上发表题为“单驱动器无线软体微型机器人实现灵活导航”(Untethered soft microrobot driven by a single actuator for agile navigations)的研究论文,报道了一款新型具备高机动性与强稳健性的“电子蟑螂”软体微型机器人。该论文由电子科技大学与清华大学合作完成。论文的第一作者及通讯作者为电子科技大学机电学院吴一川副教授,论文的资深指导作者为彭倍教授。其他作者还包括机电学院硕士生曹来、陆国彬,博士生冉龙骐,以及清华大学机械工程系硕士王鹏。电子科技大学机电学院为论文的第一完成单位和唯一通讯单位。

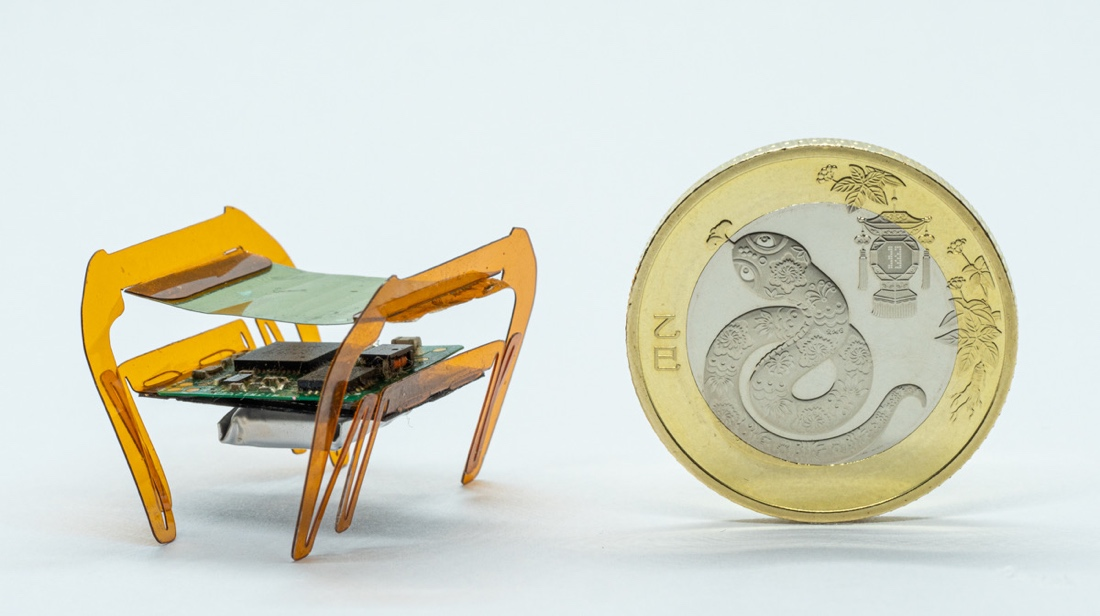

研究人员研制出一款重约1克、长约2厘米的软体微型机器人。该机器人采用巧妙设计的柔性机构,通过调节单个驱动器的频率,便可灵活控制腿部末端运动轨迹的形状、方向与倾斜角度,展现出高度的可控性与系统集成度,实现了以往通常需多个驱动器才能完成的轨迹可控运动。实验结果显示,该机器人在同类型的无线微型机器人中展现出领先的运动性能,正面和反面姿态均具备灵活的运动控制能力。同时,还实现了闭环路径跟踪、水陆两栖运动。值得一提的是,该机器人结构设计具有良好的韧性和抗冲击性能,即使受到成人踩踏等强烈外部冲击后,依然能够保持良好的运行状态,体现出如“小强”般的顽强生命力,为其在复杂和极端环境中的实际应用奠定了基础。该项成果展示了我校在昆虫仿生微型机器人领域的积极探索,也为机器人在灾害救援、管道巡检、狭小空间作业等应用场景提供了新的技术思路和理论支持。

“电子蟑螂”机器人实物图,大小与一枚硬币相当

电子科技大学彭倍教授牵头的机器人与无人系统团队,长期深耕机器人技术领域,具备坚实的理论基础与雄厚的技术积累。依托学校在电子信息与智能制造交叉学科的优势,团队在跨尺度机器人、智能感知与集群协同控制等方向形成了鲜明的技术特色。近年来,团队在 Science Robotics、Nature Communications、Soft Robotics 等期刊发表多篇研究成果,展现出强劲的原创科研实力。团队主持和参与了国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级项目,荣获国家科技进步二等奖、四川省科技进步一等奖等重要奖项,为推动机器人技术的发展作出了积极贡献。

编辑:罗莎 / 审核:李果 / 发布:陈伟