即可将网页分享至朋友圈

近日,生命科学与技术学院脑器交互研究团队(中古脑器交互实验室)在综合性期刊《Nature Communications》发表了题为《Gene transcription, neurotransmitter, and neurocognition signatures of brain structural-functional coupling variability》的研究成果。脑器交互研究团队姜林讲师为第一作者,徐鹏教授为最后通讯作者。该研究受到科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金委重点等项目支持。电子科技大学生命科学与技术学院为第一作者单位和通讯单位。

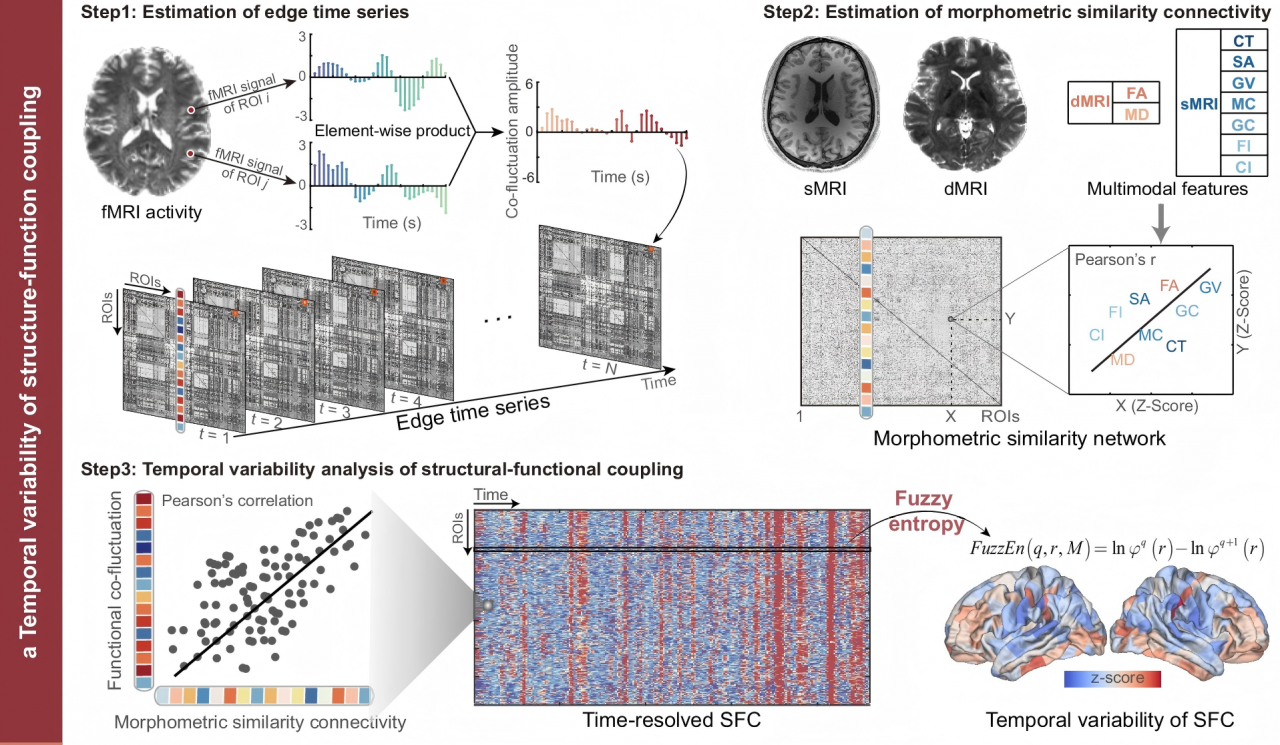

大脑本质上是一个动态系统,不同认知功能的实现依赖于网络连接的动态重构。即使在静息状态下,大脑网络之间仍通过复杂而瞬变的通信模式持续交互。与基于解剖结构、相对稳定的结构连接相比,功能连接在多个时空尺度上表现出显著的波动性,反映出大脑活动的丰富动态特征。另一方面,固有的结构连接也可能在一定程度上促使功能分离与整合之间出现动态波动。因此,可以合理推测,大脑的结构-功能耦合不应被简单视为静态属性,而应在多个时间尺度上表现出动态波动,以支持不同脑系统之间的灵活重组与切换。然而,迄今尚无研究对静息状态下大脑结构-功能耦合随时间波动的程度进行量化,以揭示其时间变异性。为此,本研究提出了一种大脑结构-功能耦合时间变异性度量方法(图1):通过结合结构协变网络与基于功能活动的时域展开技术,刻画大脑内功能与结构耦合的时变模式,继而利用模糊熵量化时变耦合序列的时域复杂度,以此定义结构-功能耦合的时间变异性。

图1.大脑结构-功能耦合时间变异性构建流程

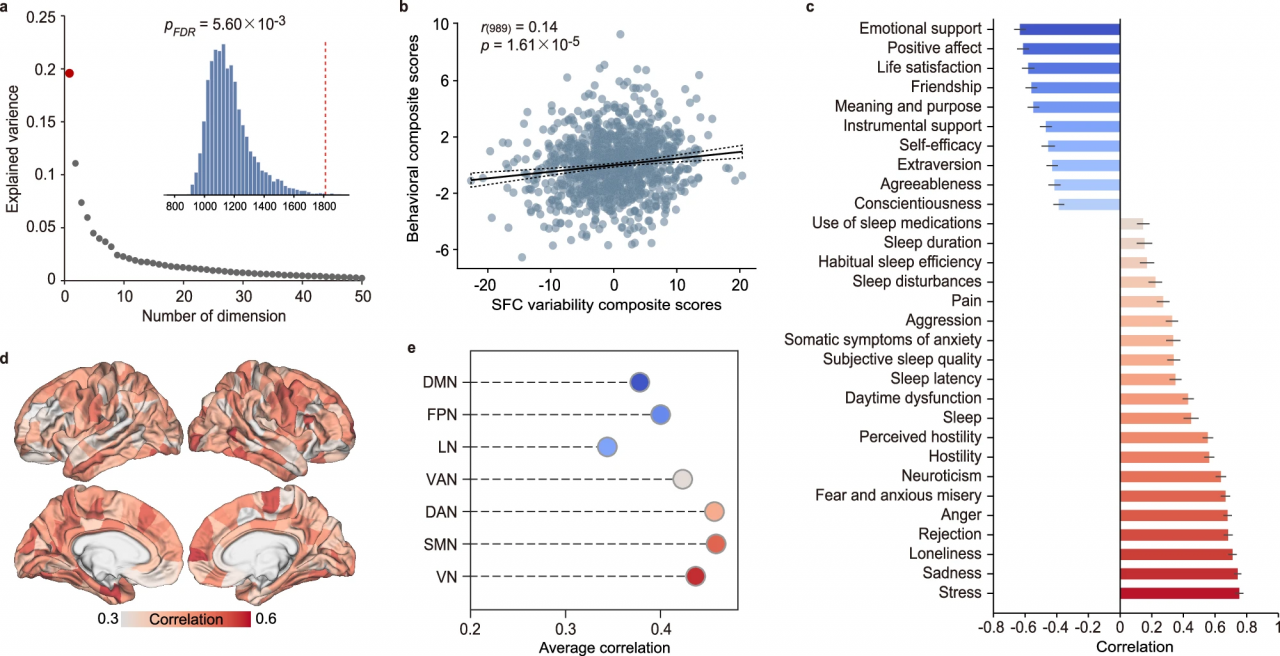

多元统计分析表明,静息态结构-功能耦合变异性主要聚焦于情绪域(图2)。其中,第一个潜变量成分的行为综合得分与个体的消极情绪、心理健康和社交关系等方面有着最密切的关联。也就是说,参与者更高的行为综合得分与更差的情绪状态相关,比如感到压力、悲伤、孤独、被排斥、愤怒、恐惧和焦虑等。此外,升高的结构-功能耦合变异性综合得分与运动感觉、背外侧注意和视觉网络内的结构-功能耦合变异性增加有关。

图2.大脑结构-功能耦合变异性与59项行为指标间的关系。(a)每个潜在变量所解释的方差。 (b)皮层结构-功能耦合变异性与第一个潜变量成分中受试者的行为综合评分间存在显著相关性。(c)行为指标与其群体水平上的行为综合得分间的相关性。(d)皮层结构-功能耦合变异性与其综合评分之间的相关性。(e)子网络层面的结构-功能耦合变异性与其综合得分间的相关性。

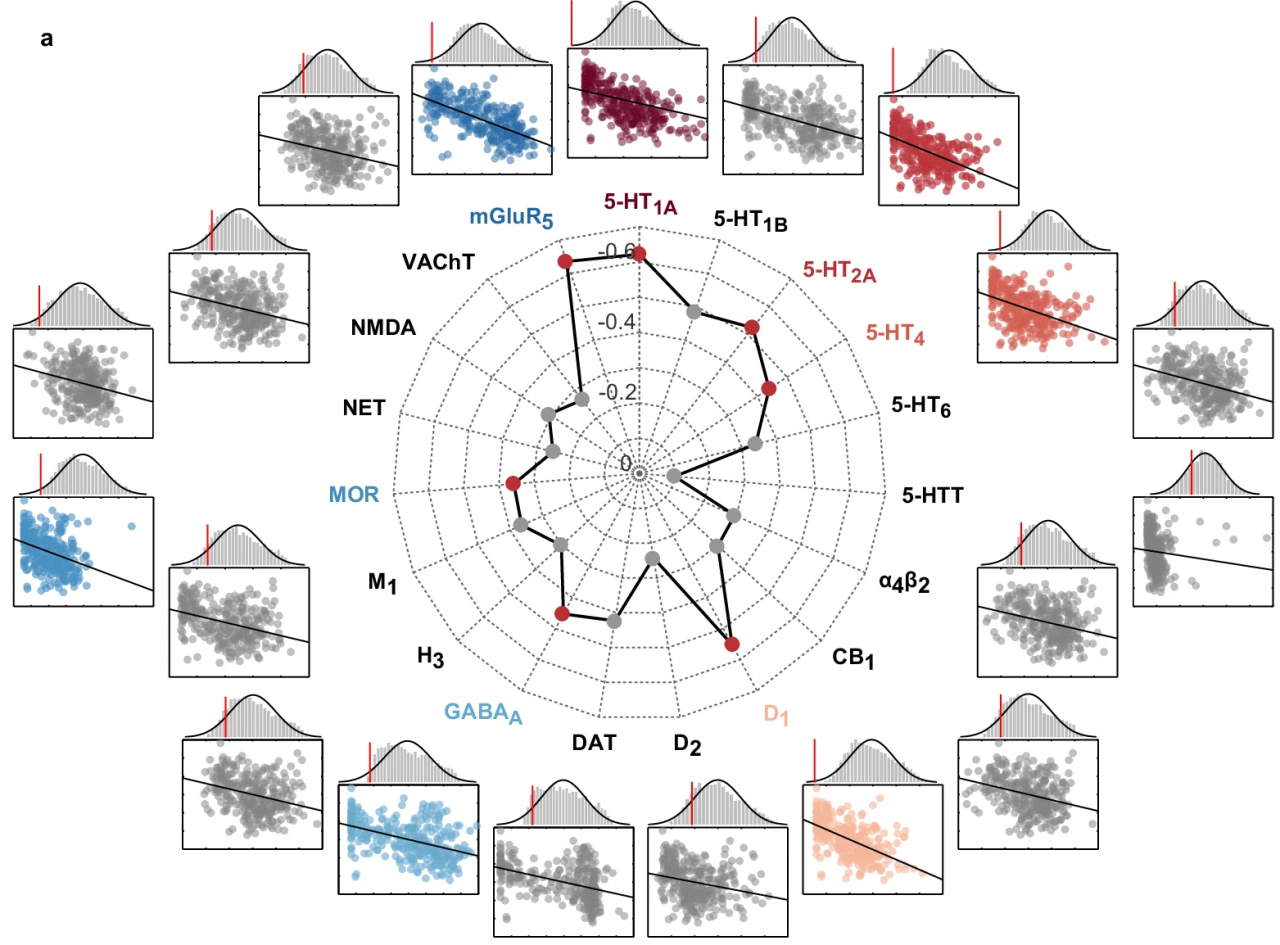

进一步地,与神经递质受体图谱的空间关联分析显示,5-羟色胺、谷氨酸、γ-氨基丁酸以及阿片受体的空间分布模式与结构-功能耦合变异性的脑区分布高度重叠,提示这些递质系统可能共同支持了人类皮层中高度区域特化的耦合动态变化。

图3.大脑结构-功能耦合大脑变异性与神经递质系统的空间相关性。散点图表示每一种神经递质与大脑结构-功能耦合变异性的空间相关性,具体相关性值显示在雷达图中。其中彩色散点图表示两个变量具有显著的相关性,灰色散点图则表示两个变量之间无相关性。

上述结果证实,结构-功能耦合变异性度量作为一种更全面的脑网络测量维度,对于从宏观拓扑和微观转录组水平理解大脑认知及疾病机制具有重要意义,有助于加深对大脑动态特性的认识,也为神经科学研究提供了新的思路和方法。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63000-5

团队介绍:脑器交互(Brain-Apparatus Communications)团队是中国-古巴神经技术与脑器交互“一带一路”联合实验室和神经信息教育部重点实验室最主要的科研团队之一(https://www.neuro.uestc.edu.cn/keyan1),带头人为尧德中教授(美国医学生物工程院Fellow,实验室主任),团队围绕脑器交互问题(脑机接口*心身医学),着力神经信息检测、脑-机接口、脑-器官交互和类脑智能分析技术的创新发展,以及新技术在脑功能、脑疾病研究中的探索应用。近年来,该团队先后承担了包括科技创新2030“脑科学与类脑智能”重大专项的重大项目、国家自然科学基金重点项目、863项目、973课题、重大仪器专项课题在内的重大、重点项目20多项。在国际重要学术刊物发表SCI收录论文300余篇,申请国家专利20余项,获得黄家驷生物医学工程一等奖、教育部自然科学一等奖、国际脑电图与临床神经科学学会Roy John Award等多种奖项。未来,团队将继续以国家重大需求为指引,在科学研究、人才培养、国际合作和成果转化等方面作出应有贡献。

编辑:王晓刚 / 审核:李果 / 发布:陈伟