即可将网页分享至朋友圈

近日,光电科学与工程学院蒋亚东教授团队联合新加坡国立大学池春彦教授在短波红外(SWIR)有机半导体材料合成领域取得重要研究进展,开发了一种全新的路易斯酸催化缩合方法,成功实现了醌式末端对称结构超窄带隙有机半导体材料的高效、简易合成,攻克了该类结构长达半个世纪的合成难题,为新一代有机SWIR探测材料制备提供了有效途径。

该研究成果以“Lewis Acid-Catalyzed Condensation for Facile Synthesis of Quinoidal 2-(5-Methylenethiazol-2(5H)-ylidene)malononitrile End-Capped Shortwave Infrared Organic Semiconductors”为题,在国际化学与材料领域顶尖学术期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上发表。论文第一作者为光电科学与工程学院博士研究生张瀚文,袁柳副研究员、池春彦教授和太惠玲教授为共同通讯作者,电子科技大学光电科学与工程学院为论文第一单位。

SWIR(1000-3000 nm)光电子技术在现代科技领域,如生物医学成像、无损检测、环境监测、夜视与安防等,具有极其重要的应用前景。然而,目前该波段的核心光电子器件主要依赖于昂贵的无机半导体材料(如III-V族化合物),其制备成本高且质地坚硬,难以满足柔性、可穿戴设备的发展需求。开发高性能超窄带隙的有机半导体材料被视为实现下一代低成本、柔性SWIR光电子技术的关键,但材料结构体系的匮乏,以及相应高效合成方法的缺失,严重制约了其创新发展。

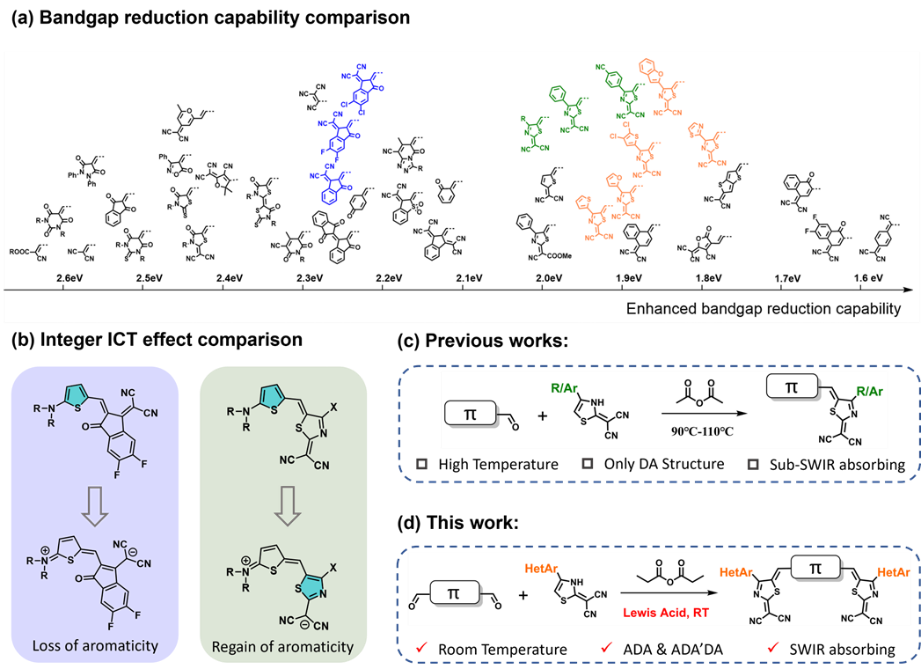

该研究聚焦一种名为TM(2-(5-亚甲基噻唑-2(5H)-亚基)丙二腈)的经典醌式强缺电子单元及其对称结构SWIR有机半导体分子的开发。尽管TM因其极强的受电子能力被认知了近50年,但传统的热活化合成方法始终无法有效构建结构对称的先进分子体系(如ADA、ADA'DA结构),导致其巨大潜力无法在SWIR器件中释放。针对这一难题,团队独辟蹊径,创新性地开发了一种温和的路易斯酸催化缩合策略(图1)。该方法利用路易斯酸催化剂和丙酸酐溶剂,在室温至50℃的低温条件下,即可高效促进醛基前驱体与TM衍生物之间的反应,成功合成了系列对称结构的有机半导体分子,最高分离产率可达86%,远超传统方法(痕量)。团队通过系统的催化剂筛选和反应条件优化,揭示了反应机理,并通过理论计算证实了新方法的热力学与动力学优越性。

图1. TM系列末端设计与合成突破

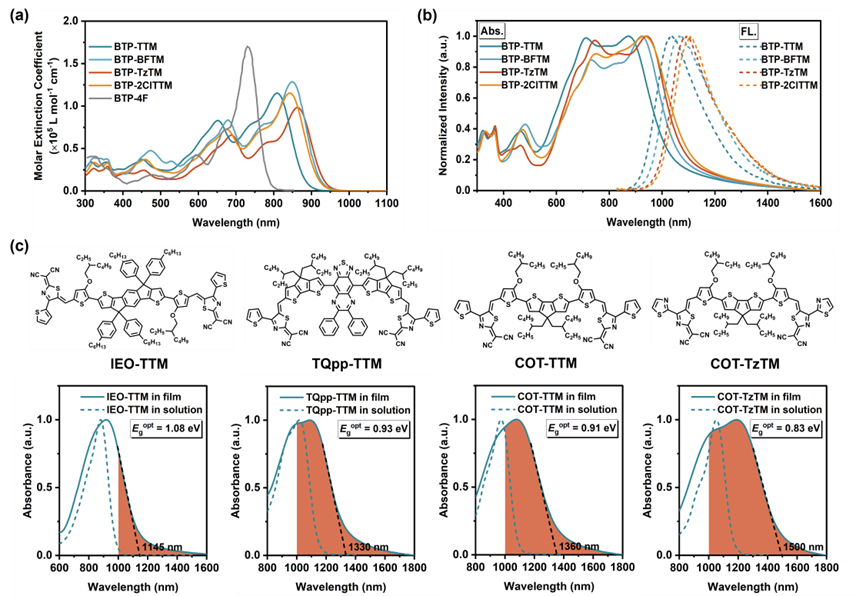

得益于新合成方法,团队成功将呋喃、苯并呋喃、噻唑等杂芳环结构引入TM单元,不仅显著提升了材料的电子亲和能,并通过巧妙的分子内非共价键作用(如S…H, O…H)锁定了分子的共平面构象。所制备的材料表现出优异的光吸收和发射性质,其中基于噻唑取代的COT-TzTM分子在薄膜状态下的光学带隙低至0.83 eV,吸收边缘深入1500 nm的SWIR区域(图2)。

图2. TM系列材料溶液薄膜光学性能表征

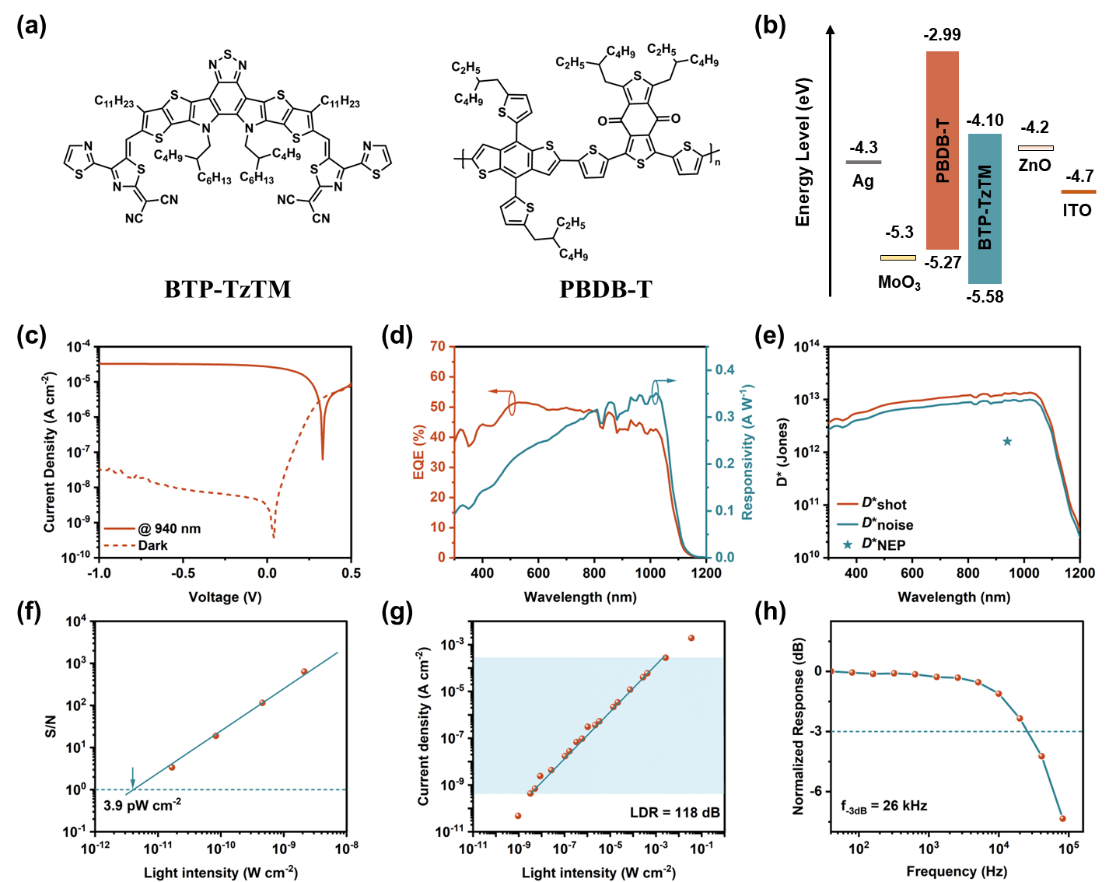

为验证该类新型SWIR材料的实用价值,团队制备了基于BTP-TzTM的溶液加工型有机光探测器。该器件表现出卓越的综合性能(图3):在400-1040 nm宽光谱范围内外量子效率(EQE)超过40%;在1020 nm处,基于噪声计算的比探测率(D*)高达1.0×10¹³ Jones(-0.1 V偏压,10 Hz),线性动态范围(LDR)达到118 dB,响应速度高达26 kHz。其性能指标已接近商业级硅基探测器的水平,是基于TM结构的有机半导体材料首次实现如此高性能的光探测。

图3. TM系列材料光探测性能表征

该项研究不仅攻克了长期困扰对称性TM衍生物合成的化学难题,而且为设计开发下一代高灵敏SWIR有机光电材料提供了新的结构体系,具有重要的科学意义和广阔的应用前景。

该项工作得到了国家自然科学基金杰出青年基金(62225106)、国家自然科学基金青年项目(22105032)和四川省创新研究群体项目(2025NSFTD0008)等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c08423

编辑:刘瑶 / 审核:王晓刚 / 发布:陈伟