即可将网页分享至朋友圈

“我们创作的这个作品,将‘具象之络’‘理性之络’与‘抽象之络’‘生命之络’深度融合,名字就叫《络》。”近日,第五届电子科大·四川美院教学科研共创作品联展在四川成都开幕,电子科技大学学生李适新在现场向观众介绍其作品构想。

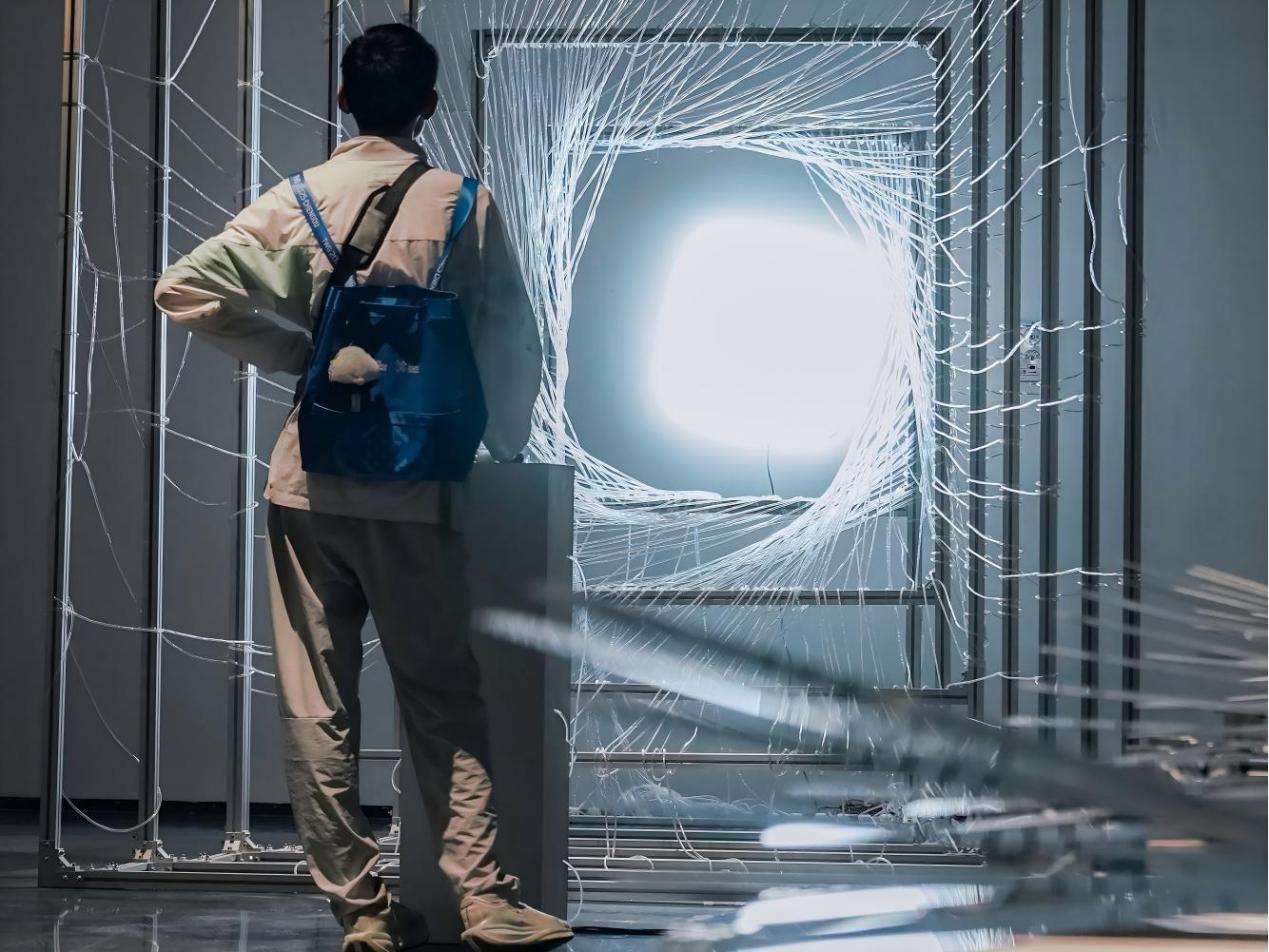

眼前的作品,以金属框架与PVC软管搭建出蜘蛛网般的立体网状结构、虫穴般的交错通道,还原自然“络”的物理形态,同时以心率检测仪为桥梁,观众触摸感应装置,即可将人体抽象的心率信号转化为PVC软管内可见的水流脉动,让人体“生命脉络”的节律与自然“网络”的形态相互呼应。

李适新说,作品中的“络”不再是孤立的意象,而是串联起“自我生命”“自然肌理”与“互动联结”的载体——观众的每一次心跳,都成为激活自然网络的能量,每一段水流脉动,都成为生命与自然对话的语言,最终构建出生命律动的具象化景观。

漫步展厅,这样充满科技感和想象力的作品应接不暇。18位导师带领52名学生,历时4个月创作的23件作品,以“交互体验+情境反思”为核心,涵盖机械装置、数据可视化等多元形态,将红外传感、电机控制等技术与自然意象、社会思考深度绑定,诠释“技术洞察、解构日常”理念。

教师作品《向阳而生》以数百盏射灯为像素,观众转动摇柄驱动发电机时,“太阳”从朦胧渐变至明亮,将“生命力量”转化为可触摸的光影体验。作品《候雨》以感应装置驱动水滴,随观者动线在水写布晕染水墨潮痕,履带循环传送将瞬间定格为永恒,隐喻城市对生态山水的守望。作品《壳》用钢与尼龙构建机械海浪,通过无生命装置对自然形态的模拟,叩问人类制品与生态的共生边界。作品《第一因》通过传感装置与光影叙事,抛出“人类塑造技术还是技术重塑人类”的深刻追问。《错位码》借助摄像头与拼接屏,将理想与现实的冲突转化为视觉错位,引发对标准化生活的反思……

本届联展由四川美院造型艺术学院院长唐勇、电子科大交互新媒体艺术专业首席教授彭岷担任策展人。彭岷说,两校学生通力合作,用技术读懂生活,用艺术回应时代,通过作品“造梦”,充分反映出他们对社会现实的认识和思考,有效提升了跨界创新人才培养质效。

“这次参展经历太珍贵了,不管是实践上还是思维上,都让我对装置艺术有了新认识,也有力提升了我的团队协作能力。”电子科大学生方怡丹说,“当作品在展馆里闪烁,看着斑斓镜面里的自己和过往,终于体会到创作出自己的作品有多幸福。”

据悉,电子科大于2018年推出“新工科+新艺术”教改项目——“交互新媒体艺术辅修专业”,同年响应成渝地区双城经济圈建设,与四川美术学院开启联合教学与创作项目。两校合作探索科学艺术融合的跨学科培养体系,先后以“破壁”“超验植入”“无界漂移”“永动”为主题举办了四届科技艺术联展,今年是两校第五次开展跨界合作。这些年来,两校通过项目制教学累计培育大型新媒体作品101件,其中2024年的联展在成渝两地吸引超12万观众参观。

报道链接:https://app.gmdaily.cn/as/opened/n/cf663c4d5bcf4085b273286b50eb050f

编辑:罗莎 / 审核:王晓刚 / 发布:陈伟