即可将网页分享至朋友圈

近日,生命学院真菌与植物功能基因组学研究团队在真菌学国际顶级期刊Fungal Diversity(IF: 24.8)在线发表了题为“Genomic evolution and diversity in Botryosphaeriales: insights from pan-genomic and population genetic analyses of representative species”的研究论文。电子科技大学生命学院2022级博士生邓宗林为论文第一作者,电子科技大学生命学院真菌与植物功能基因组学研究团队刘建魁教授、张勇教授为共同通讯作者,电子科技大学为论文第一署名单位。该研究得到了国家重大生物育种专项(2023ZD04076)、国家自然科学基金(31600032)以及中科院成都生物所青年科学家启动基金等项目的资助。

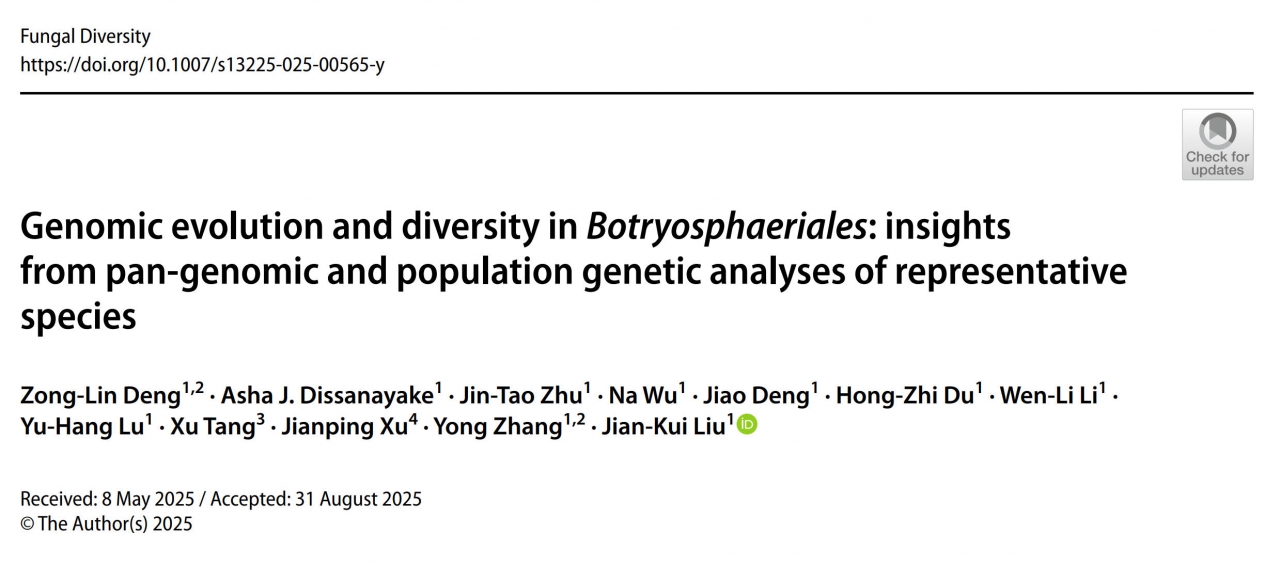

葡萄座腔菌(Botryosphaeriales)目真菌可引发枝干溃疡病、果腐病等,对葡萄、苹果、梨等重要经济林木及农作物造成显著产量损失与生态破坏,是一种在生态与经济上具重要影响的真菌类群,但目前对其基因组多样性与进化机制仍缺乏系统性认知。特别是Botryosphaeriales目展现出高度灵活的生活方式多样性:它们既能作为强致病性病原菌侵染健康植物组织,也能以内生菌形式在无症状宿主中长期潜伏,或在寄主死亡后转为腐生状态,参与有机质分解。更重要的是,这些生态角色并非固定不变,可在不同环境条件或寄主生理状态下动态转换。这种“内生–病原–腐生”三位一体的生态策略,赋予其在复杂多变环境中极强的适应性与生存优势,同时也极大增加了病害监测与防控的难度。正因如此,深入解析Botryosphaeriales目真菌基因组进化机制与功能多样性,对于揭示其致病性起源、宿主适应策略及生态角色转换的分子基础具有重要意义。

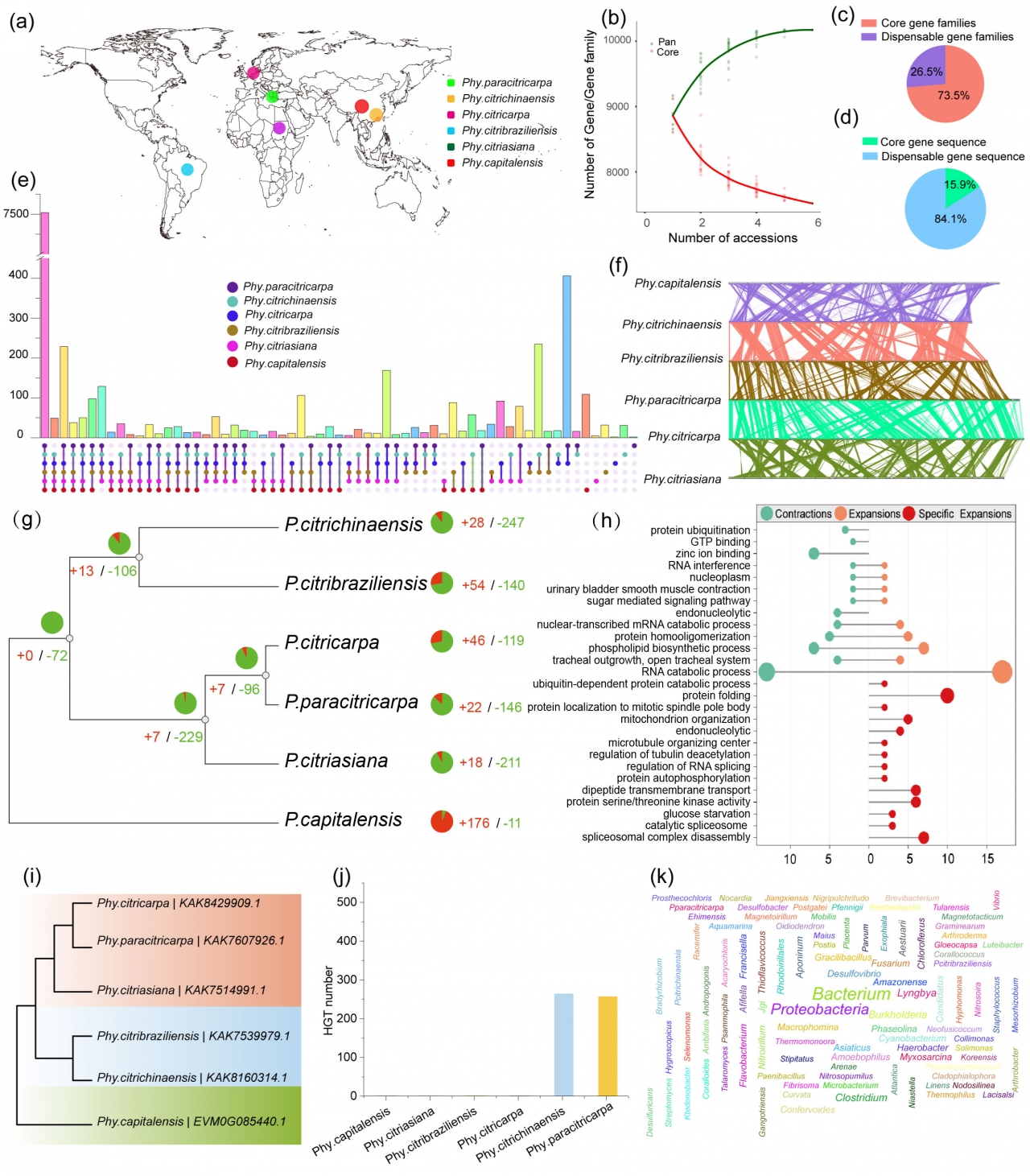

图1. Botryosphaeriales目真菌分类学背景与本文分析框架

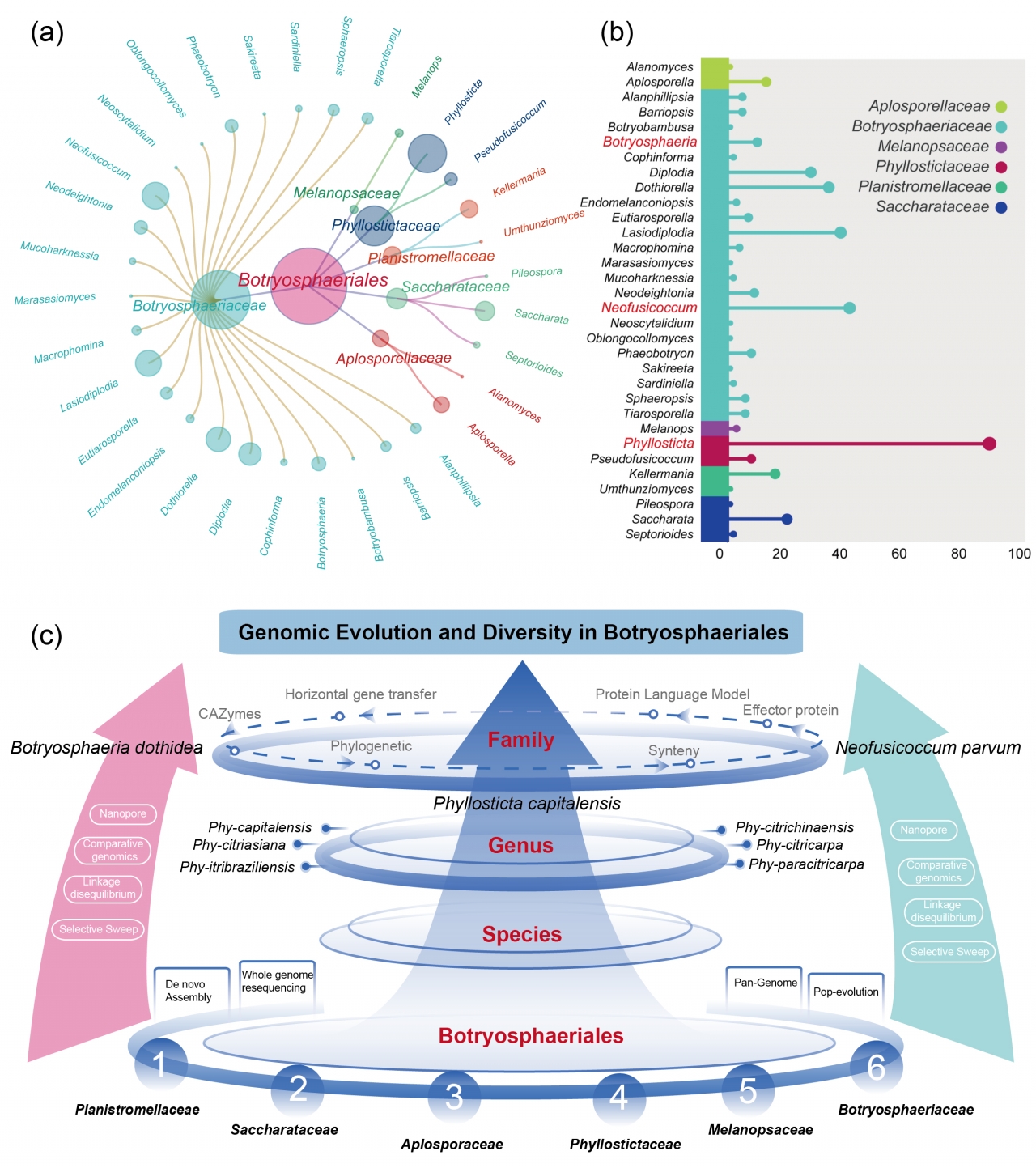

研究团队选取了其中最具代表性的三个类群物种——广泛分布的Botryosphaeria dothidea、具有强致病性的Neofusicoccum parvum、内生生活方式为主的 Phyllosticta capitalensis,应用Nanopore长读长测序技术,结合Illumina高精度短读长数据,完成了高连续性、高完整性的de novo基因组组装,为下游分析提供了基因组架构基础(图2)。进一步的比较基因组揭示了病原性物种B. dothidea和N. parvum在膜转运蛋白和代谢相关基因家族上显著扩张,暗示其具备更强的环境适应能力与宿主侵染潜力;而内生型物种P. capitalensis则呈现出更为紧凑的基因组结构和高度保守的核心功能模块。这一鲜明对比反映出Botryosphaeriales目真菌的病原、内生不同生态策略在基因组进化路径上的显著分化,为理解其功能多样性与生态适应机制奠定了重要基础。

图2. Botryosphaeriales目基因组组装与基因组特征概述

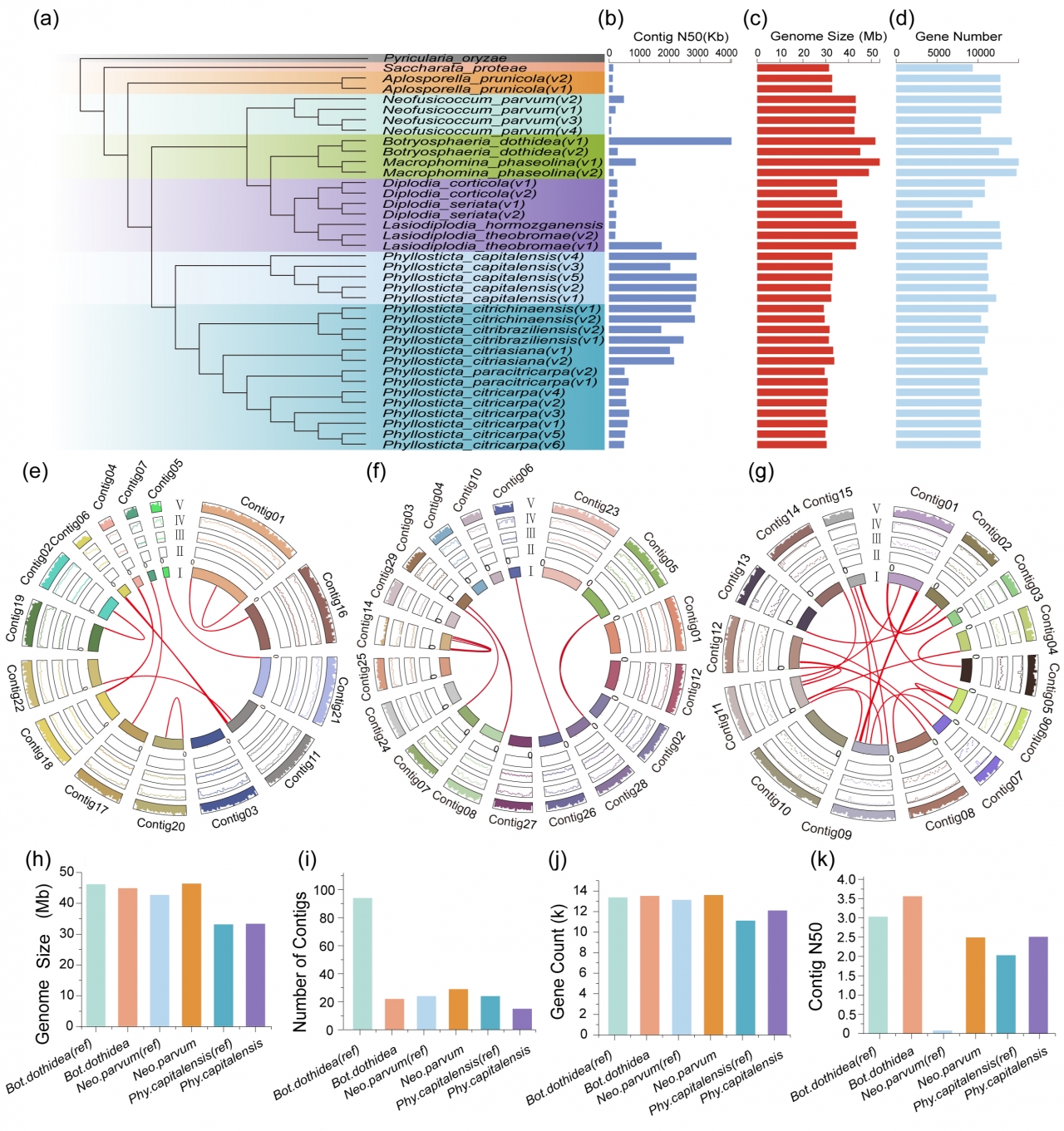

研究团队基于多个自然菌株的全基因组重测序数据,结合泛基因组与群体遗传分析发现与致病性、环境适应性及代谢物合成相关的基因在不同亚群中受到显著选择压力。这些选择信号构成了亚群分化的遗传基础,并可能直接导致其在致病性强弱、胁迫耐受能力等生态功能上的差异(图3)。

图3. 物种内泛基因组与群体水平遗传进化

基于基因家族的跨物种泛基因组分析显示,Phyllosticta 属内物种拥有高度保守的核心基因组,暗示其具有共同的进化起源;然而,基于序列的泛基因组则展现出显著的功能可塑性。尤为引人注目的是多个Phyllosticta物种中检测到频繁的水平基因转移(Horizontal Gene Transfer, HGT)事件,部分外源基因明确来源于细菌和古菌。这些外源基因的引入很可能构成了该属基因组多样性的重要来源,并为其功能创新与生态适应提供了关键的演化动力(图4)。

图4. 跨物种的泛基因组与物种基因组进化

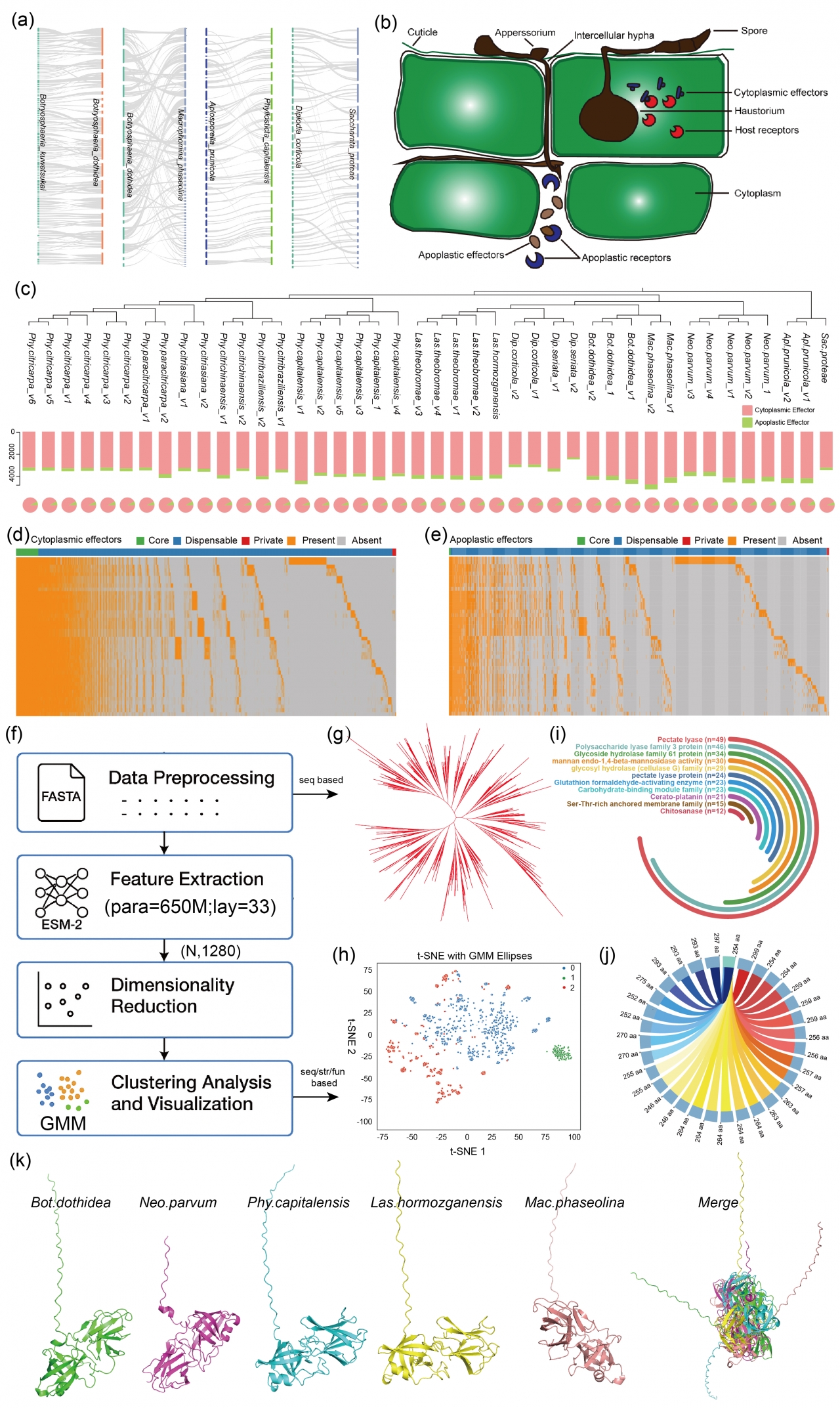

在高阶分类单元层面,Botryosphaeriales目内不同科、属的物种在染色体宏观共线性上仍表现出一定程度的保守性,反映出其目内共享相对稳定的基因组骨架。然而,作为主要的病原真菌,其效应蛋白(effector)却展现出极高的进化动态性:尽管各物种在胞内与胞外效应蛋白的数量上存在差异,二者比例似乎保持惊人的一致,其中胞外效应蛋白表现出更为快速的演化特征。

结合蛋白质语言模型ESM-2进行深度表征,并应用AlphaFold3进行高精度三维结构预测,系统解析了胞外效应蛋白的结构与功能多样性。结果发现,这些效应蛋白显著富集果胶裂解酶、甘露聚糖水解酶等植物细胞壁降解酶类,直接参与宿主组织的侵染与定殖过程。值得注意的是,同一类效应蛋白在不同属间呈现出剧烈的三维结构差异,提示其在进化过程中经历了深层次的结构重塑与适应性分化(图5)。

基于以上研究结果,研究团队推测,Botryosphaeriales目真菌的效应蛋白可能并非仅依赖基因数量扩张或简单序列变异实现功能分化,而是通过“结构驱动的功能创新”——即在蛋白三维构象层面进行重塑——来推动其在宿主专化性、组织趋向性及侵染策略上的多样化演化。

图5. Botryosphaeriales目基因组共线性与效应蛋白多样性揭示结构可塑性及功能多样化

本研究首次整合泛基因组学、群体遗传学、环境选择分析与蛋白质语言模型等多维学策略,系统解析了Botryosphaeriales目真菌在基因组进化、生态适应与致病机制等方面的复杂格局。研究成果深化了对真菌–植物互作分子机制的理解,从基因组可塑性、水平基因转移和效应蛋白结构创新等多个维度,阐明了其高度适应性和致病多样性的演化驱动力。

论文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s13225-025-00565-y

编辑:刘瑶 / 审核:王晓刚 / 发布:陈伟