即可将网页分享至朋友圈

在近期举行的多个国际高水平学术会议上,电子科技大学英才实验学院(未来技术学院)的本科生表现卓越,分别在人工智能、毫米波、遥感科学、脑科学与医学影像等领域发表了5项创新研究成果,并在IJCAI、IRMMW-THz、IGARSS、OHBM、ISBI等国际会议上进行口头报告或海报展示,展现了学院在跨学科人才培养方面的显著成效。

研究成果一:本科生吴立俊在机器学习领域顶级会议IJCAI发表成果并做口头报告

2022级本科生吴立俊在计算机科学与工程学院算法与逻辑团队郝东副教授指导下,撰写的论文“Explainable Graph Neural Networks via Structural Externalities”成功入选人工智能领域顶级会议之一的International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI,国际人工智能联合会议)。吴立俊为该论文第一作者,郝东副教授为通讯作者,电子科技大学为第一作者暨通讯作者单位。

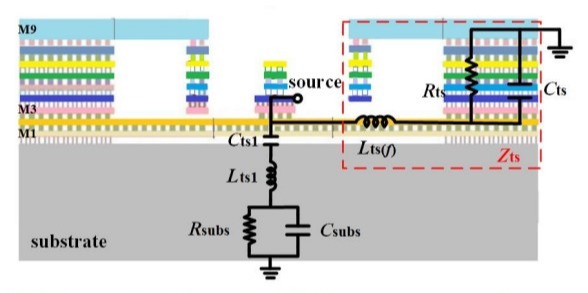

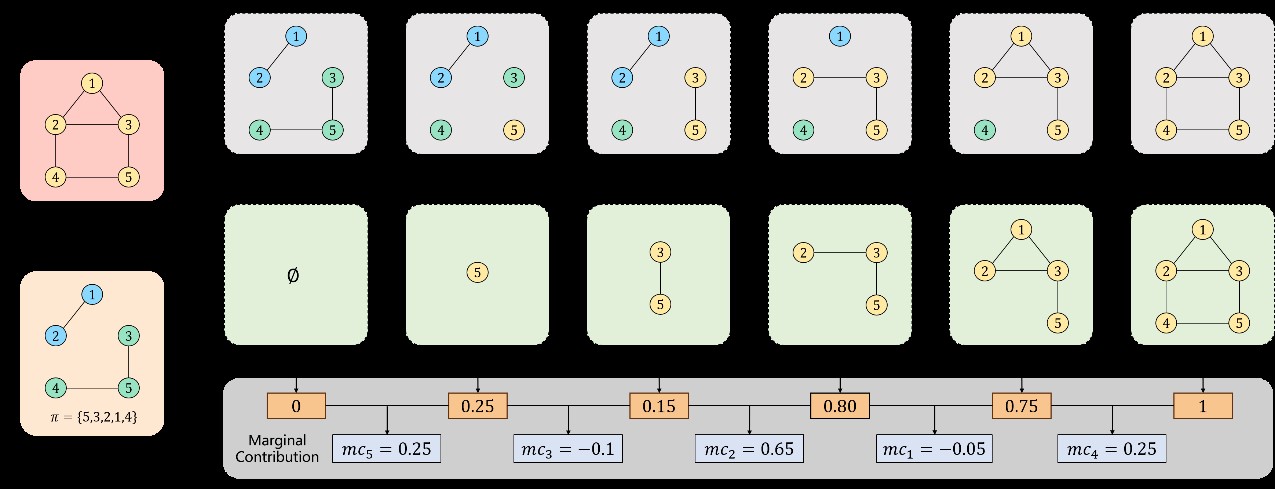

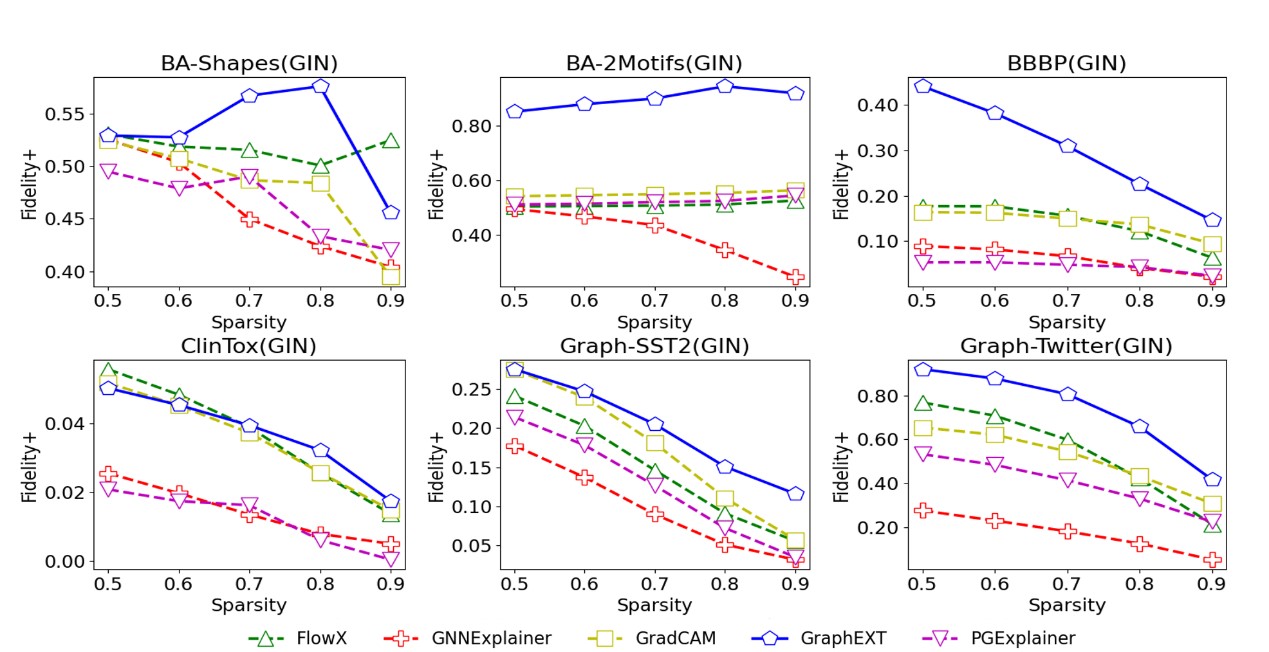

当前,图神经网络(Graph Neural Networks, GNN)的解释方法普遍侧重于选取输入图中对模型预测影响较大的边、节点或特征的子集作为解释结果。然而,这些方法普遍存在局限,较少涉及图结构本身对模型预测所产生的深层影响,甚至在一定程度上忽略了图结构这一图数据的核心属性。针对上述问题,研究团队提出,图结构不仅决定了节点间的信息交互模式,还深刻影响GNN模型的预测结果,因此结构层面的解释更具直观性和理论依据。基于这一观点,研究团队开发了一种全新的GNN解释方法——GraphEXT,通过建模图结构的本质属性,将经济学中的“外部性”(externality)概念引入图数据解释框架。该方法的核心思想是将GNN的预测过程类比为一个“经济社会”。为了量化节点在不同结构联盟中的边际贡献,研究团队引入沙普利值(Shapley value)作为理论工具,并设计了高效的采样计算策略。

大量实验结果验证了该方法的有效性:GraphEXT能够准确识别输入图中的关键结构特征,并在解释保真度方面优于现有主流基线方法,为提升图神经网络的可解释性提供了有力支持。

图1-1 论文在采样部分所使用算法的框架

图1-2 与各类现有方法在不同数据集上的对比实验结果(部分)

研究成果二:本科生孙鸣徽在毫米波领域顶级会议IRMMW-THz发表成果并展示

2022级本科生孙鸣徽在电子科学与工程学院吴韵秋教授的指导下,撰写的论文“An Improved Short De-embedding Model with Frequency-Dependent Inductance Validated up to 320 GHz”成功入选红外毫米波太赫兹领域顶级会议International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves(IRMMW-THz,国际红外毫米波-太赫兹会议)。孙鸣徽为该论文的第一作者,电子科技大学为第一作者单位。

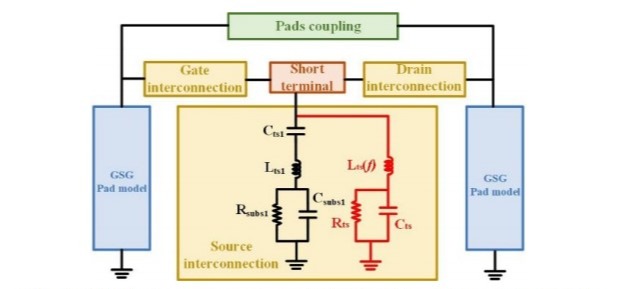

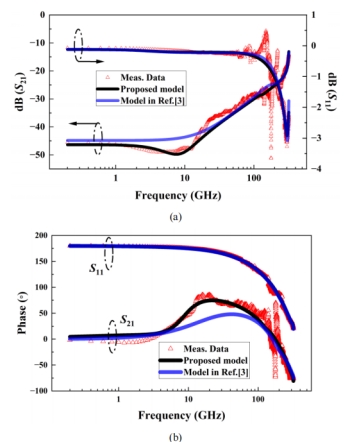

作为高频器件建模的前提,合理可靠的射频微波测量技术至关重要,准确的测试结果是高精度模型的必要保证。对于晶体管的片上测试系统,由于器件尺寸极小,测试系统中的射频探针与晶体管的输入输出端口不匹配,需要引入焊盘与互连线等测试结构将待测器件连接到测试系统上,这就使得器件片上测试得到的数据中不仅仅包含器件自身的特征数据,还包括了金属焊盘和互连线所产生的寄生电容、电感和电阻等的寄生数据,为了获得晶体管本身的特性参数,必须对测试结果进行去嵌入处理以去除这些测试结构引入的寄生数据。此前已有研究提出了一种测试与建模相结合的改进型开路-短路去嵌方法,来处理传统去嵌方法中存在的去嵌准确性与复杂度之间的折衷问题,该论文在此基础上,进一步探究了去嵌结构中源极互连线等效电路模型的频率依赖性,引入表征趋肤效应的频变电感,提高了模型在0.2-320GHz宽频带范围内的准确性。

图2-1 片上测试结构截面图及改进后的源极互连线模型

图2-2 完整的短路结构改进等效电路模型

图2-3 改进前后的模型结果与测试数据对比 (a) S11和S21的幅值结果 (b)S11和S21的相位结果

研究成果三:本科生刘雨默在遥感领域顶级会议IGARSS发表成果并展示

2022级本科生刘雨默在资源与环境学院郑泽忠副教授指导下,参与撰写的论文“Wildfire Detection with Machine Learning Using HIMAWARI-8” 成功入选全球地球科学与遥感领域顶级会议International Geoscience and Remote Sensing Symposium(IGARSS,IEEE国际地球科学与遥感大会)。刘雨默为该论文的第一作者,资源与环境学院郑泽忠副教授为通讯作者,电子科技大学为第一作者暨通讯作者单位。

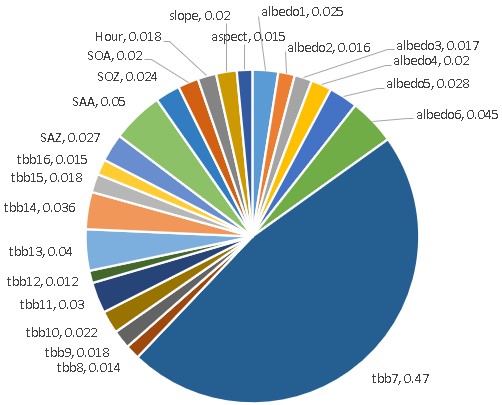

由雷电、其他自然因素及各类人为因素引发的野火,长期困扰着人类生产活动,造成严重的生态破坏和经济损失。遥感技术作为简便有效的监测手段,通过分析卫星遥感影像即可实现火灾预警。当前基于机器学习的野火检测研究多采用单一基础分类模型,因此有必要深入分析比较不同机器学习模型的检测效果。本研究基于Himawari-8卫星数据,采用机器学习方法开展野火检测研究。通过四种主流机器学习模型进行训练与评估,采用两种特征输入方案,并与固定阈值法进行对比。实验结果表明,结合降维处理数据与随机森林模型的组合方案,在野火点检测性能上取得了最佳效果。

图3-1 模型输入数据特征重要性评估

2025年8月3日至8月8日,刘雨默前往位于澳大利亚昆士兰州布里斯班的会展中心参加此次的2025年IEEE国际地球科学与遥感大会(IGARSS 2025)并做海报展示。现场研究者对多个部分提出问题,包括数据集来源,处理方式,坡度数据,具体特征,机器学习模型等方面。刘雨默根据研究中的经验对这些问题进行逐一解答。

研究成果四:本科生杨皓涵在脑科学顶级会议OHBM发表成果并做展示

2022级本科生杨皓涵在生命科学学院卢竞副教授指导下,以第一作者身份撰写的论文“Scale-Free Brain-Wave Music Enhances Resistance to Anxiety by Increasing Theta Oscillations”成功入选脑科学顶级会议organization for human brain mapping 2025(OHBM 2025)。杨皓涵同学为该论文的第一作者,生命科学学院卢竞副教授为通讯作者,电子科技大学为第一作者暨通讯作者单位。杨皓涵于6月23日赴澳大利亚布里斯班参会并做海报展示。

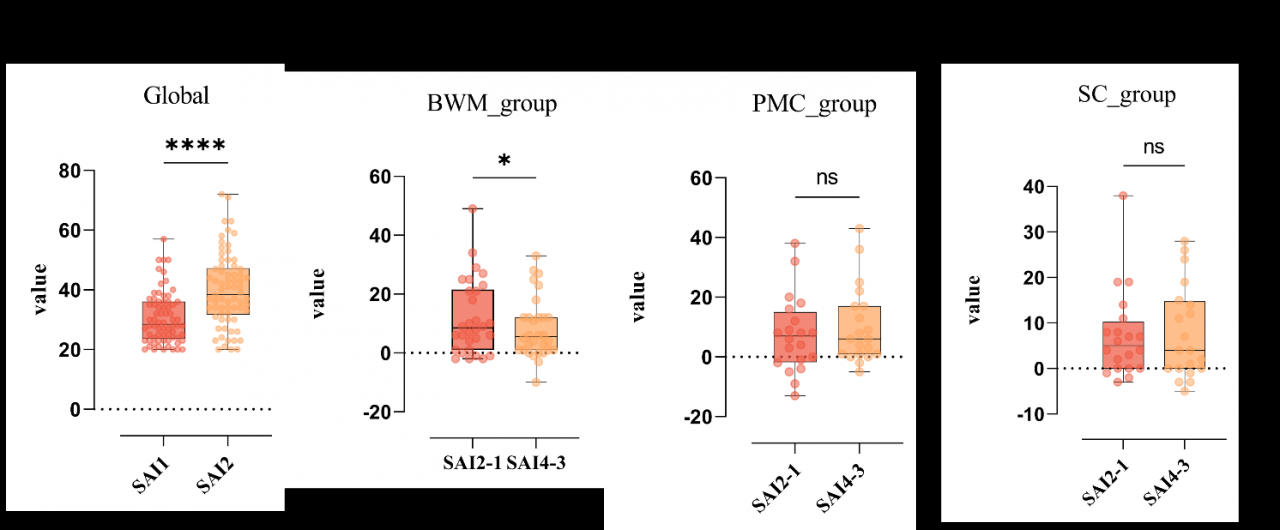

焦虑是一种常见的负性情绪状态,长期积累会引发严重的健康问题。音乐作为一种非药物干预手段,虽被证明对缓解焦虑有潜力,但由于个体差异,其效果往往不一致。该研究提出了一种个性化的脑波音乐(Brain-Wave Music, BWM)方法,该音乐基于个体脑电信号生成,能够更好地契合个体的神经节律特征。通过实验验证,研究发现个性化脑波音乐在增强抗焦虑能力方面具有显著效果。

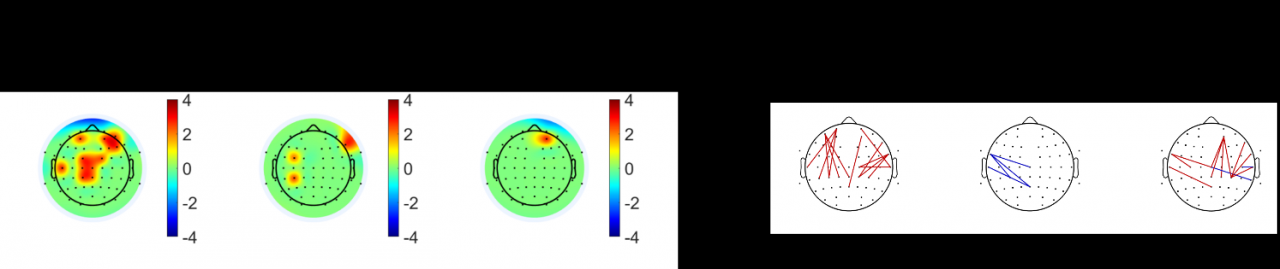

该研究共招募70名受试者,分为脑波音乐组、喜好音乐对照组和静音对照组。在实验流程中,通过对参与者进行静息态脑电记录,并通过“威胁尖叫(Threat of Scream, ToS)”范式诱导焦虑。随后,不同组别分别接受个性化脑波音乐、自选音乐或静音干预,并再次接受焦虑诱导。结果表明,脑波音乐组在第二次焦虑诱导中焦虑水平的上升显著减弱,而对照组未见显著改善。进一步的脑电频谱分析显示,脑波音乐能够显著增强前额叶、颞叶和顶叶的Theta波功率;功能连接分析则揭示了前额叶、顶叶与听觉皮层之间的Theta相干性显著增强。这些神经活动的增强与个体抗焦虑能力的提升呈显著正相关。

图4-1 行为学结果图

图4-2 功率谱密度与脑网络连接对比图

该研究首次将个性化脑波音乐作为干预手段应用于抗焦虑实验,突破了传统音乐疗法“一刀切”的局限。与传统音乐疗法相比,基于EEG的个性化音乐更能与大脑节律相契合,从而实现更优的调控效果。

研究成果五:本科生王津在生物医学影像领域会议ISBI发表成果

2022级本科生王津在信息与通信工程学院张帆老师课题组参加科研训练期间,以共同第一作者身份撰写的论文“A Novel Deep Learning Tractography Fiber Clustering Framework for Functionally Consistent White Matter Parcellation Using Multimodal Diffusion MRI and Functional MRI”成功入选医学影像领域顶级会议IEEE International Symposium on Biomedical Imaging(ISBI,IEEE国际生物医学图像研讨会)并被邀请作口头报告。王津为该论文共同第一作者,信息与通信工程学院张帆教授为通讯作者,电子科技大学为第一作者暨通讯作者单位。

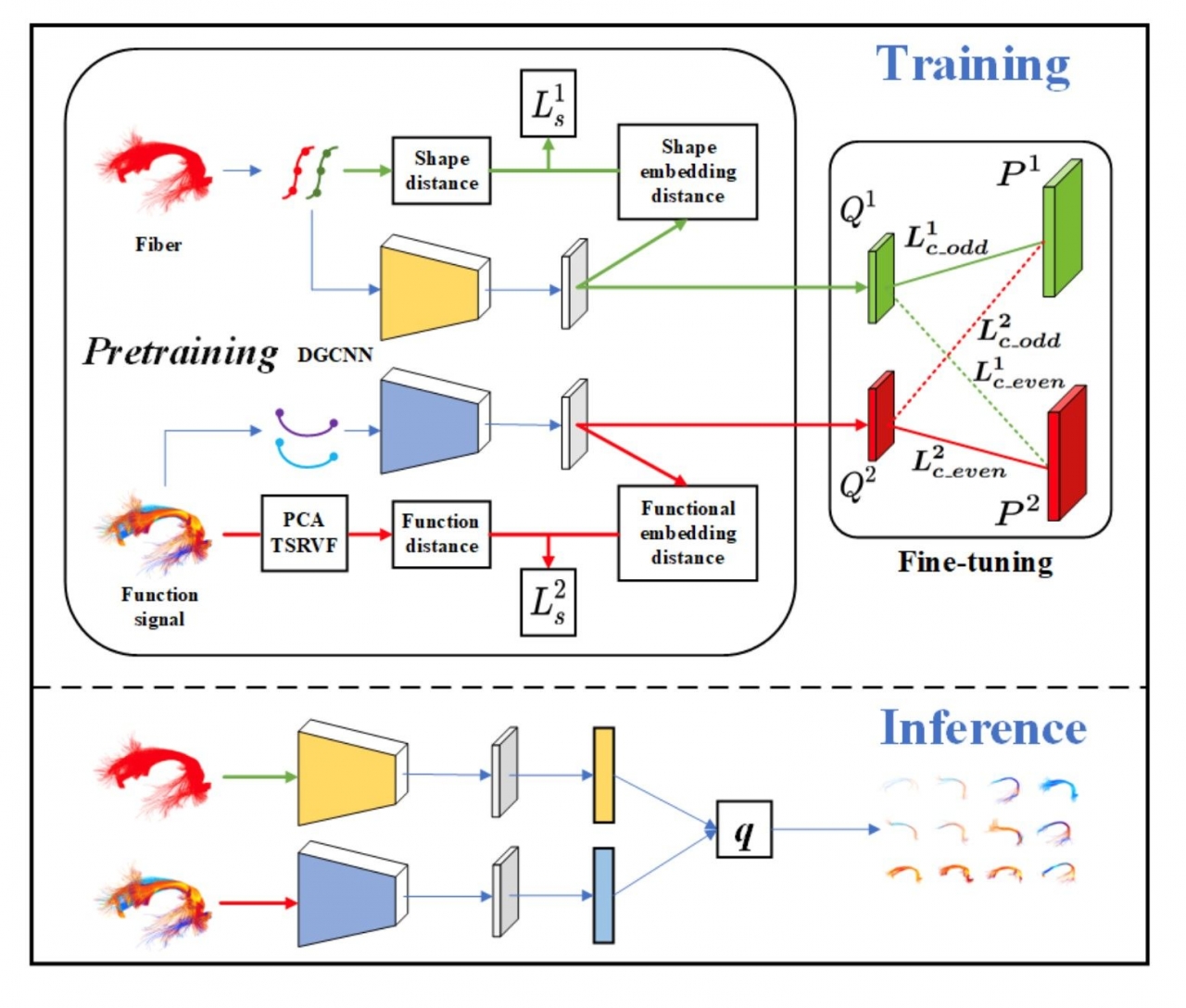

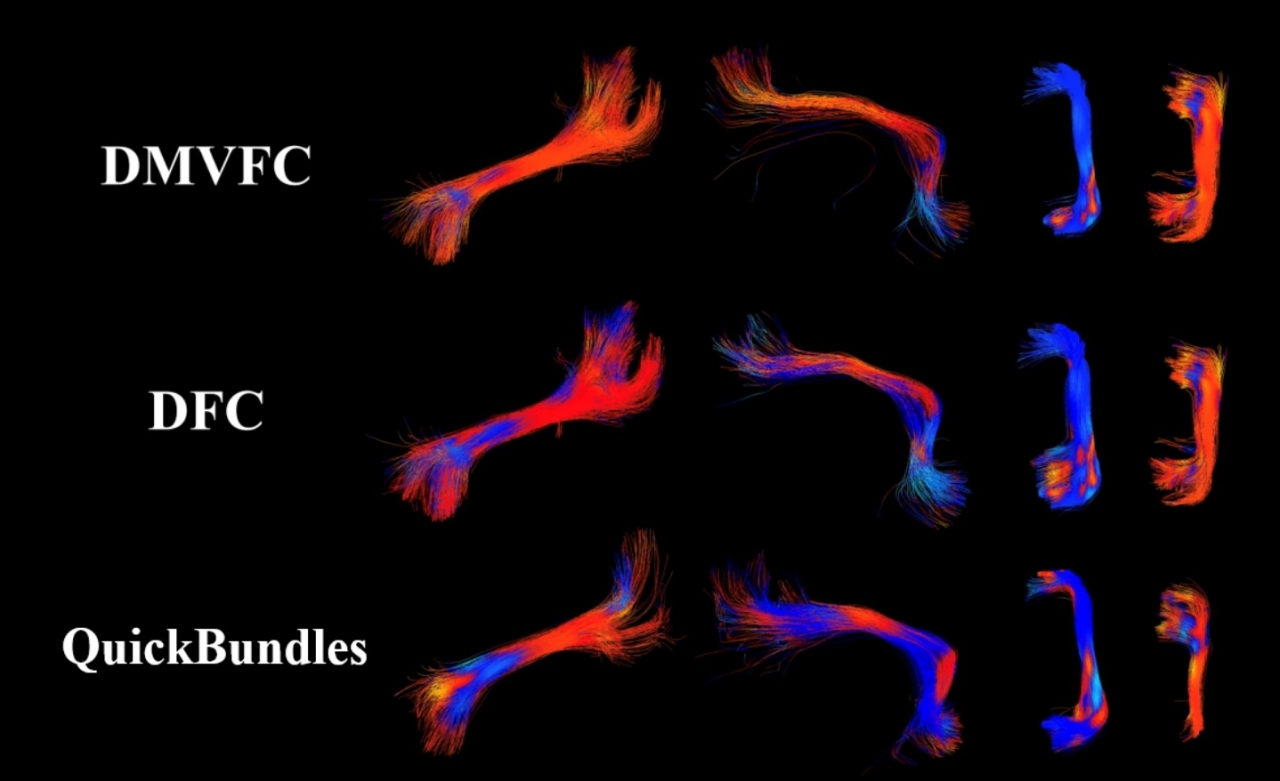

在神经影像分析研究中,基于弥散磁共振成像(dMRI)的纤维追踪聚类是白质分区的重要手段。现有方法大多依赖纤维的几何特征(即空间轨迹)来进行聚类,但往往忽略了沿纤维束存在的重要功能信号。近年来,越来越多的研究表明,功能磁共振成像(fMRI)能够检测到白质中的神经活动,这为纤维聚类提供了有价值的多模态信息。该研究提出了一种全新的深度学习纤维聚类框架——深度多视图纤维聚类(Deep Multi-view Fiber Clustering,DMVFC)。该方法能够联合利用 dMRI 与 fMRI 数据,将白质纤维的几何特征与 BOLD 功能信号有效整合,实现功能一致性的纤维束聚类。DMVFC 与当前先进的纤维聚类方法进行对比,结果显示 DMVFC 在实现功能上更具意义和一致性的白质分区方面表现更为优越。

图5-1 DMVFC模型架构

图5-2 与传统方法聚类结果可视化对比

编辑:刘瑶 / 审核:王晓刚 / 发布:陈伟