即可将网页分享至朋友圈

近日,物理学院乔梁教授团队联合德国慕尼黑工业大学(TUM)Peter Müller-Buschbaum教授、美国先进光源(ALS)Carolin M. Sutter-Fella教授以及德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)郭任君教授,在宽带隙有机–无机杂化钙钛矿研究领域取得新进展,系统揭示了混合卤素组分对宽带隙钙钛矿薄膜结晶动力学与电荷转移动力学的作用机制。相关成果以“Unveiling the role of halide mixing on crystallization kinetics and charge transfer mechanisms in wide-bandgap organic-inorganic halide perovskites”为题,发表在《Energy & Environmental Science》。电子科技大学为论文第一单位,物理学院李念讲师为论文第一作者,乔梁教授为共同通讯作者。

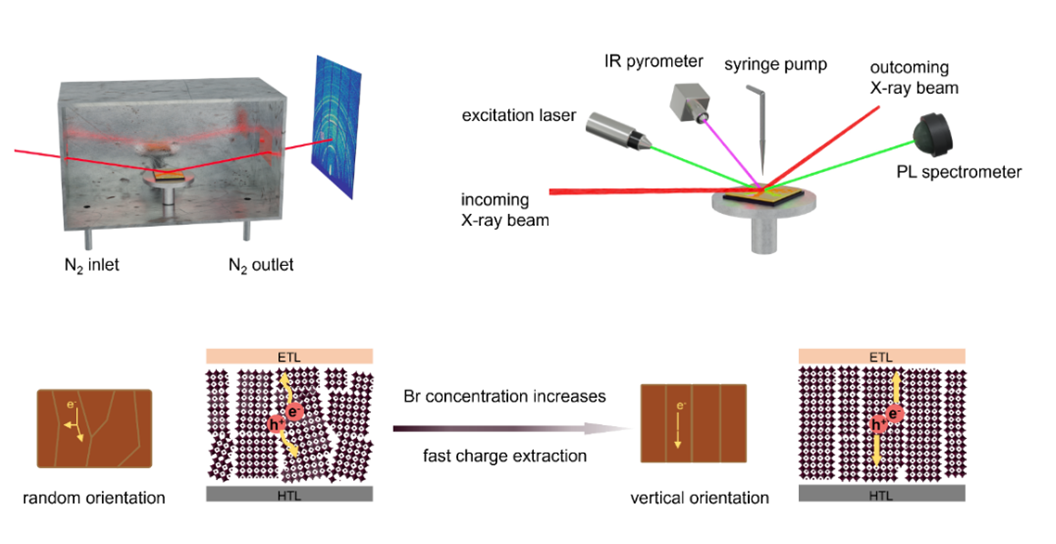

图1.基于同步辐射X射线散射研究钙钛矿薄膜结晶动力学

溴-碘(Br-I)混合卤化物宽带隙(WBG,溴含量>20%)钙钛矿薄膜是打造高效叠层太阳能电池的关键材料。然而,高溴含量常引发快速且非均匀的结晶,导致产生大量缺陷,并伴随高密度的晶界和成分不均一。尽管已有多种策略用于改善富溴薄膜质量,但目前领域内对混合卤素宽带隙钙钛矿薄膜的结晶动力学仍缺乏系统认识,尤其是溴混合对其结晶动力学的影响机制尚不明确。更为关键的是,卤化物组成、结晶动力学、晶体结构与电荷转移动力学之间的内在关联尚未被充分揭示,这一认知空白制约了材料与器件性能进一步提升。

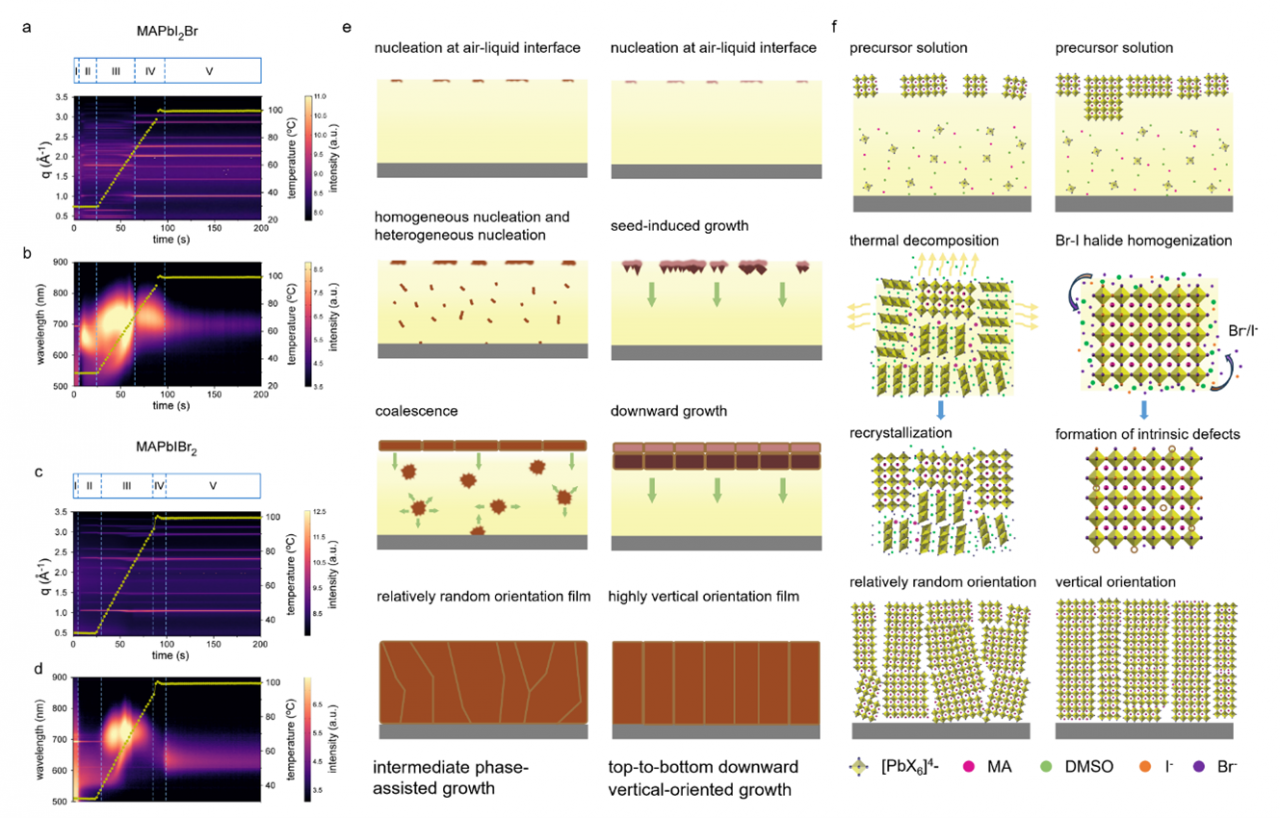

为解决这一困境,研究团队采用同步辐射多模式原位表征,将掠入射广角X射线散射(GIWAXS)与荧光光谱(PL)联用,实现了对 MAPbI3-xBrx 钙钛矿体系结晶过程的实时、多维解析,揭示了两条截然不同的结晶路径:其一为过渡中间相辅助生长模式(富碘组分),其二为自上而下生长模式(富溴组分)。在较高溴含量下,后者使薄膜表面层充当“结构模板”,诱导形成排列规整、以垂直取向为主的晶体择优取向。进一步发现,在热退火过程中,富溴宽带隙钙钛矿薄膜经历溶解–再结晶过程,并伴随发生卤素均质化,导致薄膜内引入了大量缺陷。

图2. 基于GIWAXS+PL原位表征MAPb(I1-xBrx)3钙钛矿薄膜的结晶动力学:(a-d)GIWAXS+PL数据,(e,f)结晶生长模式示意图。

研究团队将薄膜微观结构(主要指晶体取向和本征缺陷)与钙钛矿薄膜/器件的电荷转移机制关联,发现富溴宽带隙钙钛矿薄膜表现出更强的载流子传输能力,但也更易产生非辐射复合中心,从而损耗光电转换效率。研究指出,在晶体择优取向与缺陷抑制之间实现平衡,是高性能宽带隙钙钛矿器件设计的关键。该成果不仅深化了对 Br-I 混合宽带隙钙钛矿“组分-结晶动力学-晶体结构-载流子动力学”关系的理解,实现从原子/分子尺度到宏观器件性能的完整关联模型,也为今后实现可控结晶调控、提升光电性能提供了重要指导。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D5EE05540G

编辑:王晓刚 / 审核:李果 / 发布:陈伟