即可将网页分享至朋友圈

近日,机械与电气工程学院外籍博士后Halefom G. Desta和Gebrehiwot Gebreslassie在金属顶刊《Acta Materialia》(中国科学院一区Top期刊)上发表了题为“High-entropy low-cobalt perovskite cathode with enhanced thermal-compatible and electrochemical performance enables high-performing fuel cells”的研究长文。Halefom G. Desta为第一作者,Gebrehiwot Gebreslassie为第二作者,博士后合作导师林彬为通讯作者,电子科技大学为第一完成单位。

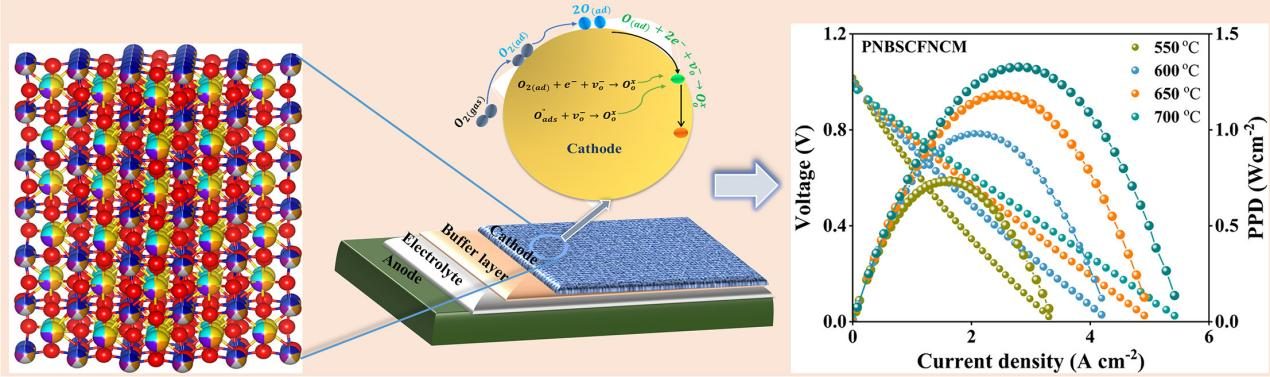

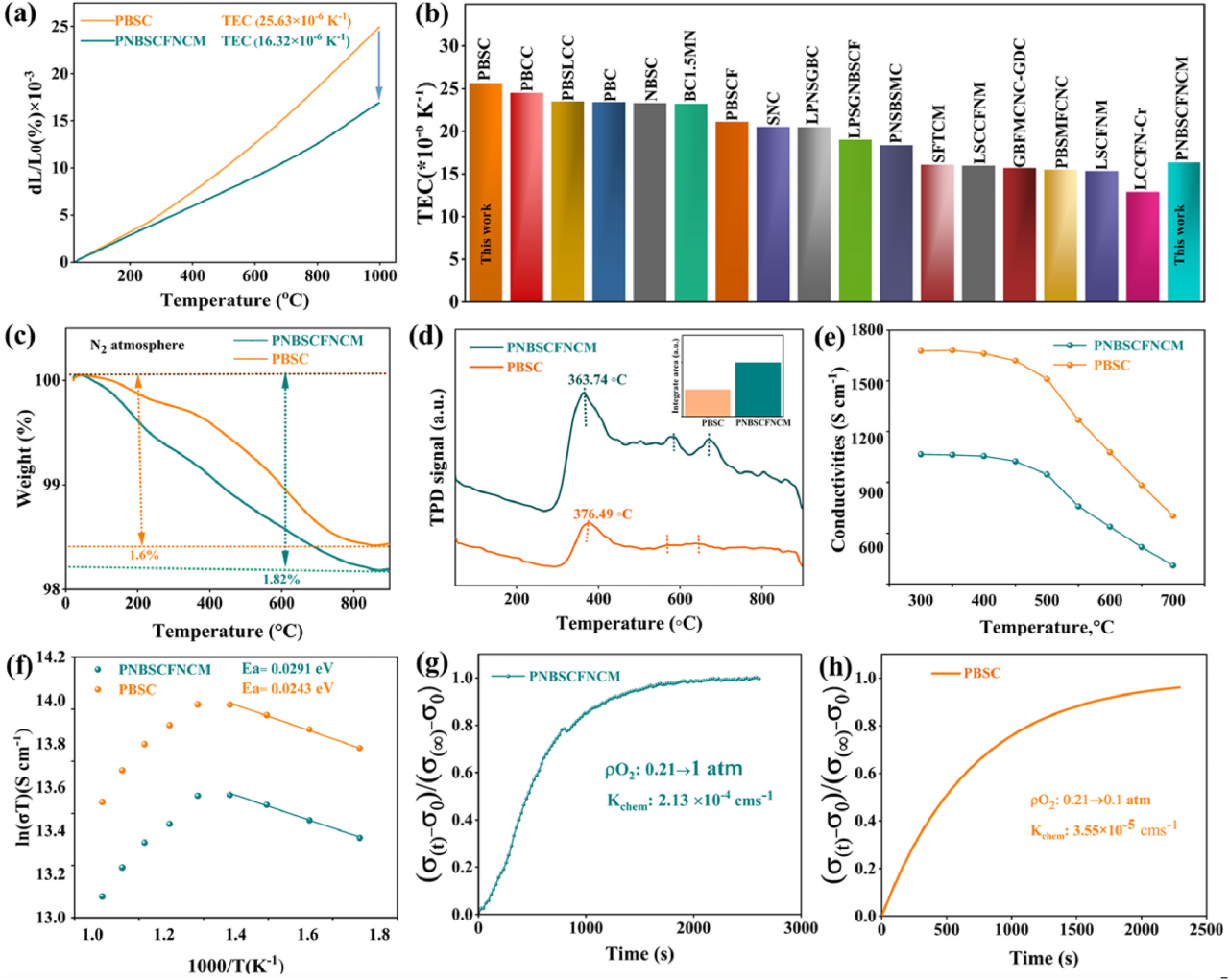

本研究针对固态电池在商业化进程中面临的关键挑战,即钴基电极因高热膨胀系数(TEC)与常用电解质不匹配而导致的热机械稳定性差,以及低温运行时氧还原反应(ORR)动力学缓慢、极化电阻升高的问题,展开深入研究。传统钴基电极虽具优异电催化活性,但其高TEC(高于25.6×10⁻⁶ K⁻¹)易引发界面剥离,限制电池长期稳定发电。为此,作者提出了一种“高熵低钴”策略,旨在通过多元素协同掺杂,在保持高催化活性的同时显著降低材料热膨胀并增强氧离子传输性能。

作为概念验证,研究团队设计并成功制备了新型单相高熵低钴电极: Pr₀.₂₅Nd₀.₂₅Ba₀.₂₅Sr₀.₂₅Co₀.₂Fe₀.₂Ni₀.₂Cu₀.₂Mn₀.₂O₃₋δ(PNBSCFNCM),分别优化了A位和B位的熵配置,通过改进的Pechini法制备,并系统评估了其晶体结构、热膨胀行为、电化学性能及氧传输动力学。

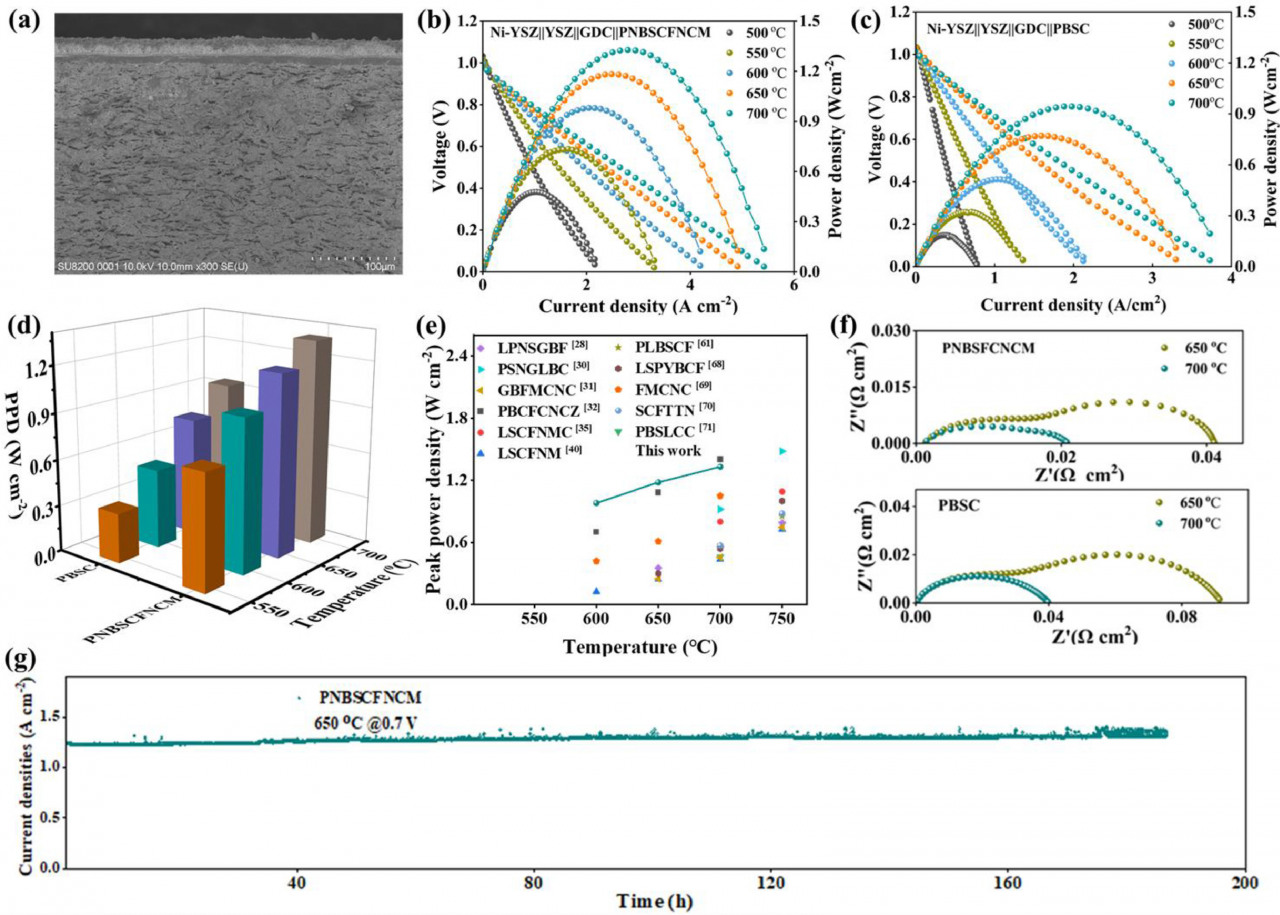

实验结果显示,PNBSCFNCM的TEC降低至理想的16.3×10⁻⁶ K⁻¹,显著优于Pr0.5Ba0.25Sr0.25CoO3-δ,有效缓解了与电解质之间的热失配问题;同时,该材料表现出更高的氧空位浓度与更快的表面氧交换速率,使其在700°C下实现0.027 Ω·cm²的超低极化电阻,并基于该电极的单电池在700°C时峰值功率密度达1.33 W·cm⁻²,远远高于常规低熵高钴电极。此外,PNBSCFNCM在操作温度下连续运行190小时仍保持良好稳定性,表明其具备优异的结构与电化学耐久性。研究证明,高熵低钴工程是同时解决钴基电极热机械稳定性差和缓慢氧还原动力学双重挑战的有效策略,从而助力实现高效发“绿电”。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.121689

编辑:罗莎 / 审核:李果 / 发布:陈伟