即可将网页分享至朋友圈

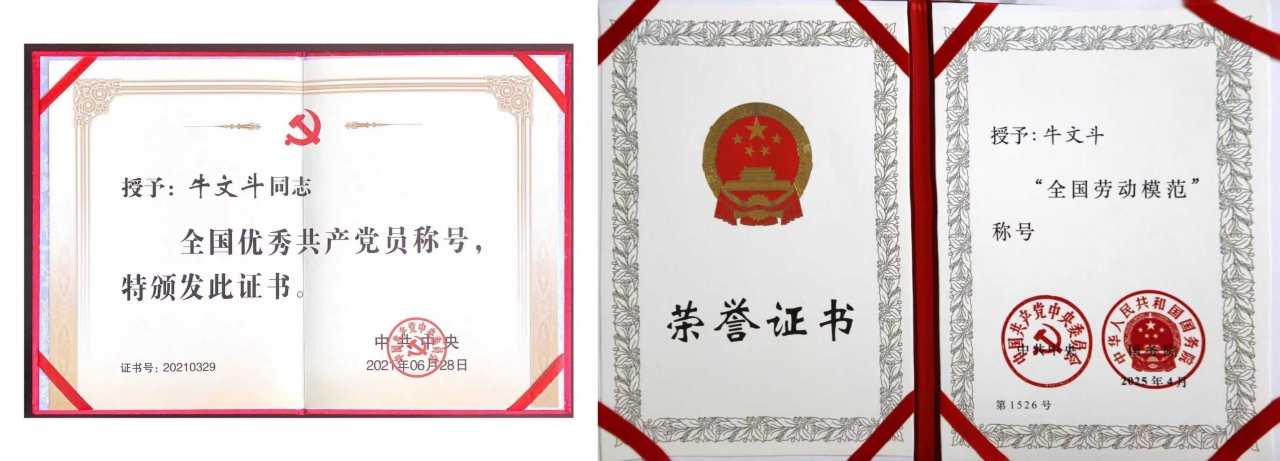

牛文斗,中共党员,1990年本科毕业于电子科技大学应用化学专业。现任甘肃虹光电子有限责任公司党委书记、董事长,正高级工程师,甘肃省拔尖领军人才,享受国务院政府特殊津贴。他潜心于核心基础元器件研发工作,在军用电真空器件领域的多个国家重点项目中取得重大突破,入选科技部国家科技创新人才推进计划“科技创新创业人才”,荣获全国优秀共产党员、全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章等荣誉,是国家高层次特殊支持计划领军人才、党的二十大代表。

铸剑西北:用初心熔铸国防基石

1986年,牛文斗从甘肃农村考入成电。高考成绩是入场券,而简介中的那句“成电是工程师的摇篮”,才真正深深触动了少年的初心与理想。

成电浓厚的学习氛围,总让人产生强烈的责任意识与紧迫感。初入成电校门的牛文斗,整日忙碌地穿梭于教室、实验室、阅览室之间,如饥似渴地学习化学理论知识,钻研物质的化学方程式与元素的原子结构,推演电子的运动轨迹。“除了必修课的系统学习,我还会主动阅读各类自选书籍,每天的日程排得满满当当,四年时光非常充实而有意义。”牛文斗回忆道。

当然,彼时的他或许未曾想到,四年后,正是这份对化学与电子学交叉领域的炽热追求,指引他奔赴黄土高原深处,开启了一段砺剑报国的壮阔征程。

1990年毕业季,当同学们纷纷涌向沿海城市时,牛文斗却在分配志愿表上郑重写下“国营虹光电子管厂”——这家位于甘肃平凉、肩负军用真空电子器件研发使命的三线老厂。“对于国外率先突破且严密把控的技术壁垒,我们不仅要全力攻克,更要争分夺秒实现超越。”这句话,从此成为他矢志不渝的奋斗目标。

本科时期的实习经历,为牛文斗顺利走上工作岗位奠定了基础。“面对车铣刨磨等机加工设备时,我丝毫没有陌生感,上手操作也顺畅了许多”。

1992年,25岁的牛文斗毫不犹豫地承接了困扰国内同行多年的技术攻关项目——毫米波磁控管研制。这一先进雷达系统的核心器件,当时被西方国家严密封锁。那段日子,他白天在车间与操作人员一起组装、测试、分析讨论,夜晚则埋头核算验证、完善设计、绘制图纸、编制工艺,笔磨秃了一支又一支,设计稿纸堆成了小山……

首战告捷后,牛文斗并未停下攻坚的脚步。1995年1月,他研制的八毫米同轴磁控管,在电子工业部组织的鉴定会上赢得专家高度评价,主要技术参数达到国际先进水平。该成果一举填补国内技术空白,打破了西方的严密封锁,攻克了毫米波技术在国内推广应用的关键瓶颈。在随雷达整机辗转试验场的攻坚过程中,用户单位多次发来感谢信,在高度评价产品卓越性能的同时,更特别赞誉了他潜心钻研的匠心坚守与攻坚克难的专业能力。

此后数年,他接连攻克多个技术难关,获得信息产业部科技进步二等奖、甘肃省科技进步一等奖等,多项产品在国庆60周年和70周年阅兵式上随装备接受检阅。

破局重生:以改革之刃劈开发展迷雾

2003年7月,走上管理岗位的牛文斗面对的可谓一个“烂摊子”:企业总负债超过总资产的十几倍,因长期拖欠职工工资、医药费、养老保险及大量应付员工的住房款等,致使企业内部矛盾重重;加之缺乏适销对路的产品,企业人心涣散、人才流失,前途暗淡。

人生没有白走的路,每一步都算数。在校期间,牛文斗就主动辅修了管理专业,市场营销、财务管理、会计学、运筹学等课程积累的专业知识与思维方法,为他后来从事企业管理工作打下了扎实基础。

面对困局,牛文斗选择主动求变。“改革不是请客吃饭,而是要动真碰硬”。他深知改革的艰难,却为了企业生存别无选择。一系列针对性措施随之推出:打破“大锅饭”,建立目标责任制,推行竞聘上岗与动态管理;打破岗位界限,引入竞争机制与绩效考核;改革分配办法,将绩效与收入紧密挂钩,让勤奋努力、业绩突出者获得更多回报。薪酬改革更如一场“地震”——工资被分解为基础工资、岗位工资、绩效奖金,实行宽带薪酬,一线科研人员收入可达高管层的1.5倍。第一个月工资条下发时,有人欢喜有人愁,但车间的机床却在不知不觉中转动得更勤了。

破旧立新中,牛文斗始终攥紧党建这根红线。他主导在技术研发、市场营销、生产车间、项目建设等关键部位建立党组织,设立党员先锋岗、示范岗,推动“骨干培养成党员、党员培养成管理或技术骨干”,形成“一位党员一面旗帜”,充分发挥党支部战斗堡垒作用与党员先锋模范作用,在企业构建起“党企共融、先锋引领、品牌培育、结对共建”的党建模式。

如今,走进虹光公司的数字化车间,高端设备有序运转,智能检测系统高效运行,很难想象这里曾是濒临破产的老厂。公司不仅入选国家专精特新重点“小巨人”企业,更建成国内一流的毫米波磁控管全流程生产线,产品覆盖陆海空天多域装备。2018年,公司获“全国五一劳动奖状”;2025年,荣获“全国文明单位”称号。

育林成海:用赤子心浇灌创新之树

“企业可以破产,但人才队伍不能散。”作为厂里的技术骨干,牛文斗很早就关注年轻技术人员流失问题,建言为单身技术人员发放月度补贴,成功留住了不少萌生去意的年轻人。

2000年冬天,还在技术岗位上的牛文斗得知又有年轻技术人员因“薪资太低”准备离职时,做出了一个超乎常人的决定:为留住人才,将自己各项指标已满足设计要求的新产品,直接交给了年轻技术人员。当时企业为鼓励技术人员出成果,下达研制计划的同时,会明确完成任务的奖金额度(即“带帽下达任务”),这类任务的奖金额度虽然很高,但也有与之匹配的高技术难度。就这样把技术问题已经得到解决、只剩收尾工作的研发项目交给他人,很多人为他感到惋惜,但他认为:“多留住一个年轻力量,企业就多一分希望。”

走上管理岗位后,他高度重视人才队伍建设,大力引进人才,提高人才工资待遇,并针对各类人才推出了优惠性的住房政策。每当听到对住房政策的不同声音,他常解释:“给人才安家,就是给企业安根。”

他推动成立“虹光专家工作站”和中国科协“海智计划”甘肃工作基地虹光工作站等平台,与清华大学、电子科技大学、西安交通大学、兰州大学、510研究所、中科院电子所等科研院所合作,多项科技成果转化为产品投放市场。通过学术交流、继续教育和项目建设等多种形式,他持续为公司引进和培养高层次人才,大批新人在他的精心培养下快速成长。

如今,虹光公司已形成“2名国务院特殊津贴专家+18名高级工程师+78名专业技术人才”的人才梯队。这些“科技尖兵”中,马正军成长为全国劳模、雷辉成长为全国工信系统劳动模范,多人入选甘肃省高层次人才、省优专家、陇原英才、平凉市科技功臣……更有一群“80后”“90后”挑起了企业研发生产的大梁。

作为企业负责人,牛文斗在推动企业发展的同时,积极投身社会公益事业。深入乡村宣讲党的二十大精神时,发现偏远农村缺路灯、村民夜间出行不便,他立即组织技术人员研发适用于农村道路的太阳能路灯;他还联合有关单位组建志愿者服务队,深入贫困乡村开展帮扶慰问,多方筹集资金改善当地基础设施;汶川地震、积石山地震、舟曲泥石流等灾情发生后,带领全体员工踊跃捐款,为灾区送去温暖;积极参与“金秋助学”“面对面帮扶”等公益事业,用实际行动诠释人间大爱。

从实验室到生产线,从西北高原到国防前沿,牛文斗用三十三年的坚守证明:真正的科研报国,从不是惊天动地的宣言,而是把每个焊点焊牢、每颗螺钉拧紧的执着,是让“中国制造”在国防科技的星辰大海中,绽放更耀眼的光芒。

回望过往,牛文斗感慨道:“正是成电对理论知识的高度重视,对学生实践能力、创新能力与综合素质的着力培养,让我在掌握扎实理论的同时,也练就了动手能力。这些都是我人生中最宝贵的财富,更是我工作中能够不断进步的关键所在。”

编辑:罗莎 / 审核:李果 / 发布:陈伟