即可将网页分享至朋友圈

近日,生命科学与技术学院脑器交互研究团队(中古脑器交互实验室)青年教师李发礼副研究员在综合性期刊《Science Advances》发表了题为《Mapping neurophysiological and molecular profiles of heterogeneity and homogeneity in schizophrenia-bipolar disorder》的研究成果,徐鹏教授为最后通讯作者。该研究受到科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金委重点等项目支持。电子科技大学生命科学与技术学院为第一作者单位和通讯单位。

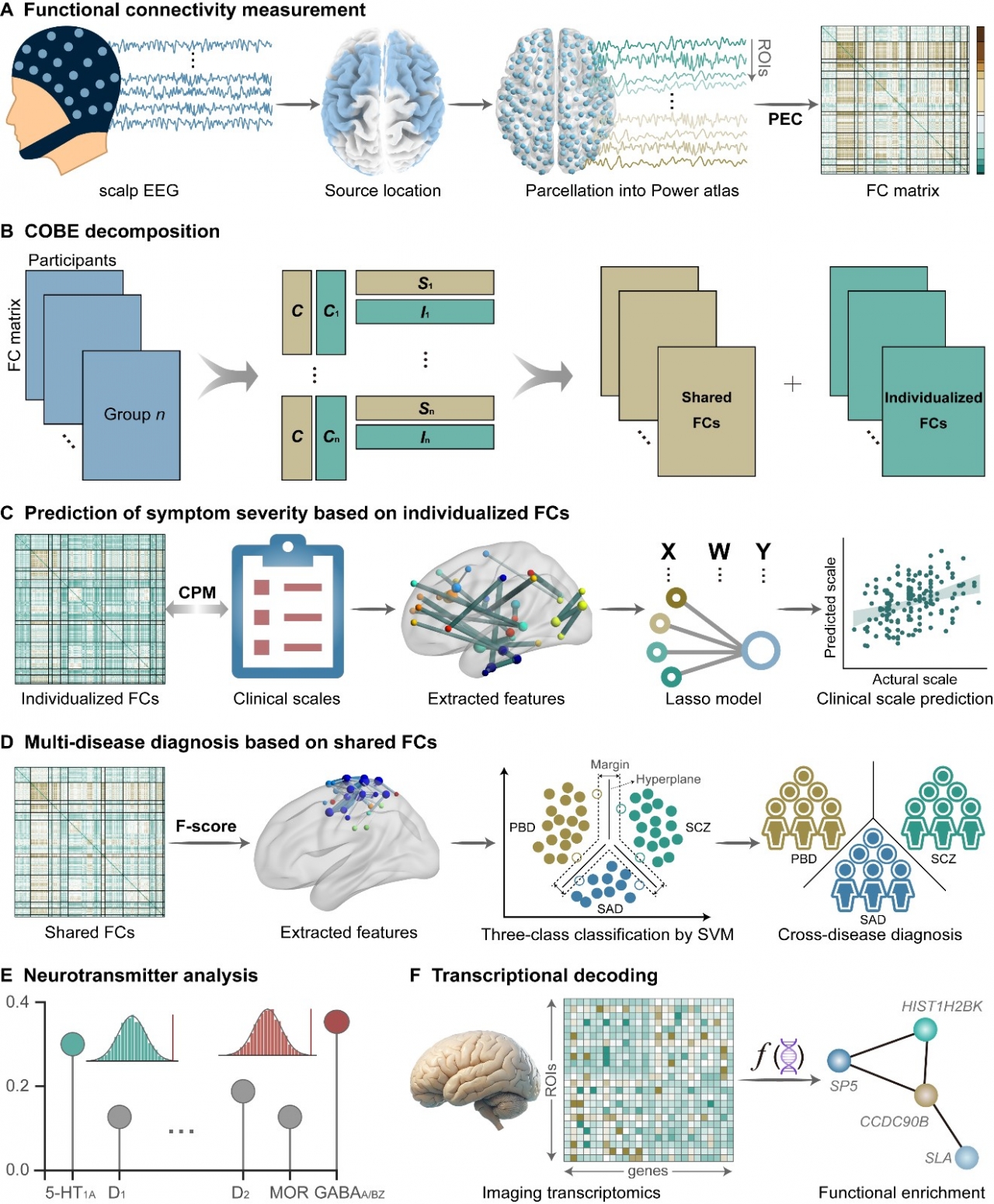

精神分裂症、双相情感障碍与分裂情感性障碍在全球范围内构成了显著的疾病负担。在提升对这些精神疾病机制的理解过程中,脑信息的同质性与异质性成分分析被视为两个关键方向,尽管已受到广泛关注,目前仍缺乏能够有效处理异质性、同时精准识别同质性生物标志物的新技术。为此,本研究提出一种基于公共正交基提取的机器学习框架,将双相情感障碍、精神分裂症和分裂情感性障碍患者的脑功能网络分解为异质性与同质功能连接成分。在此基础上,研究进一步利用异质性功能连接预测个体的精神症状水平,并借助同质性功能连接实现跨疾病的精准分类。

图1.研究工作总体技术框图

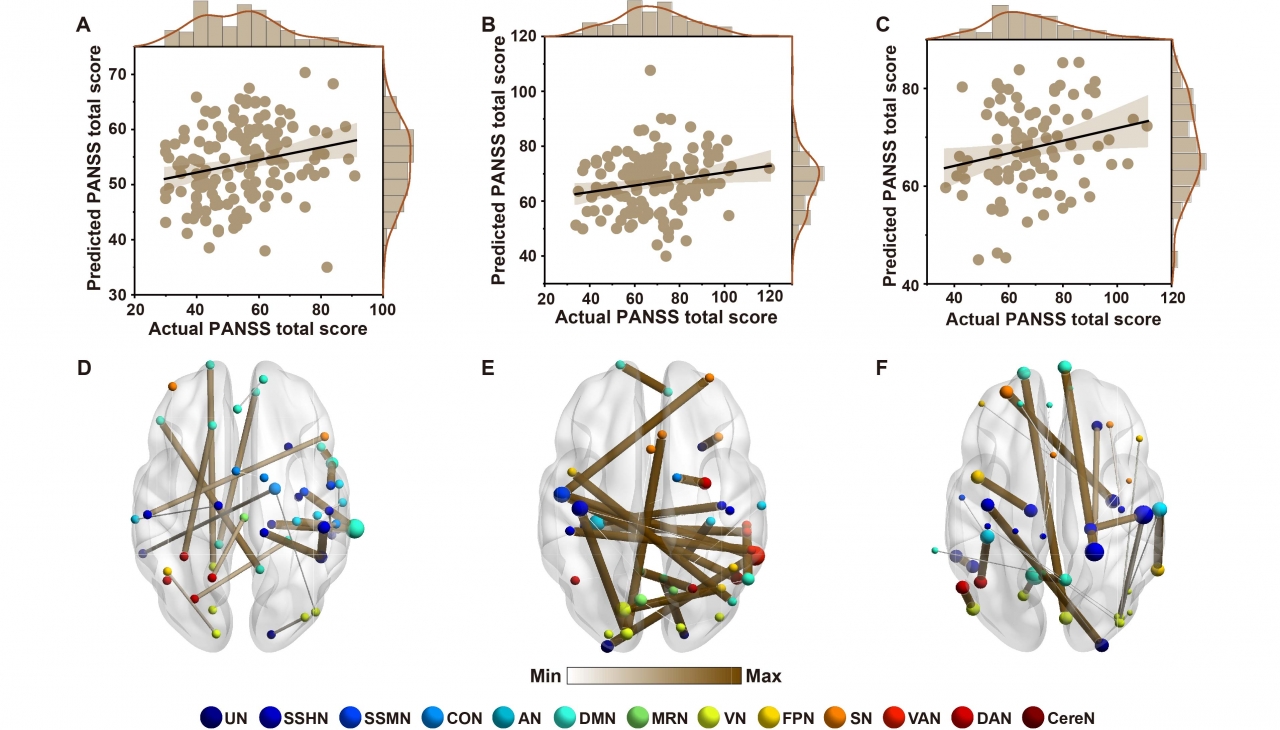

研究首先利用异质性功能连接对精神疾病症状评估进行了预测分析(图2)。结果显示,与原始功能连接及同质性功能连接相比,异质性功能连接的预测性能表现更优。进一步对预测贡献度最高的前1‰异质性功能连接进行拓扑分析发现,不同疾病类型表现出特异性的权重分布模式:在双相情感障碍中,权重较大的连接主要为左侧化长程连接,主要分布于左侧额叶与顶叶脑回之间;精神分裂症则主要表现为以双侧顶叶为核心的跨半球连接;而分裂情感性障碍的预测关键连接则多见于长程额顶叶通路及中程顶枕叶通路。

图2.双相情感障碍、精神分裂症和分裂情感性障碍患者症状评估预测。分别使用基于异质性功能连接的模型对(A)双相情感障碍、(B)精神分裂症和(C)分裂情感性障碍患者的 PANSS总分进行预测。分别对应于(D)双相情感障碍、(E)精神分裂症和(F)分裂情感性障碍患者异质性功能连接中前1‰权重的拓扑模式。

基于同质性功能连接的分析揭示了跨疾病诊断中特异性的脑网络模式异常。具体而言,与双相情感障碍相比,精神分裂症在默认模式网络与突显网络、视觉网络之间的连接显著减弱;而分裂情感性障碍则在视觉网络与注意网络、默认模式网络与额顶网络/突显网络之间的连接表现出明显下降。此外,精神分裂症与分裂情感性障碍之间的差异主要体现在默认模式网络与感觉运动网络、视觉网络以及背侧注意网络之间的连接模式。进一步,基于同质性功能连接进行跨疾病分类,模型取得了准确率79.30% (±4.72%)、精确率75.48% (±6.19%)、召回率84.81% (±3.00%) 和F1值75.40% (±7.40%) 的性能表现。

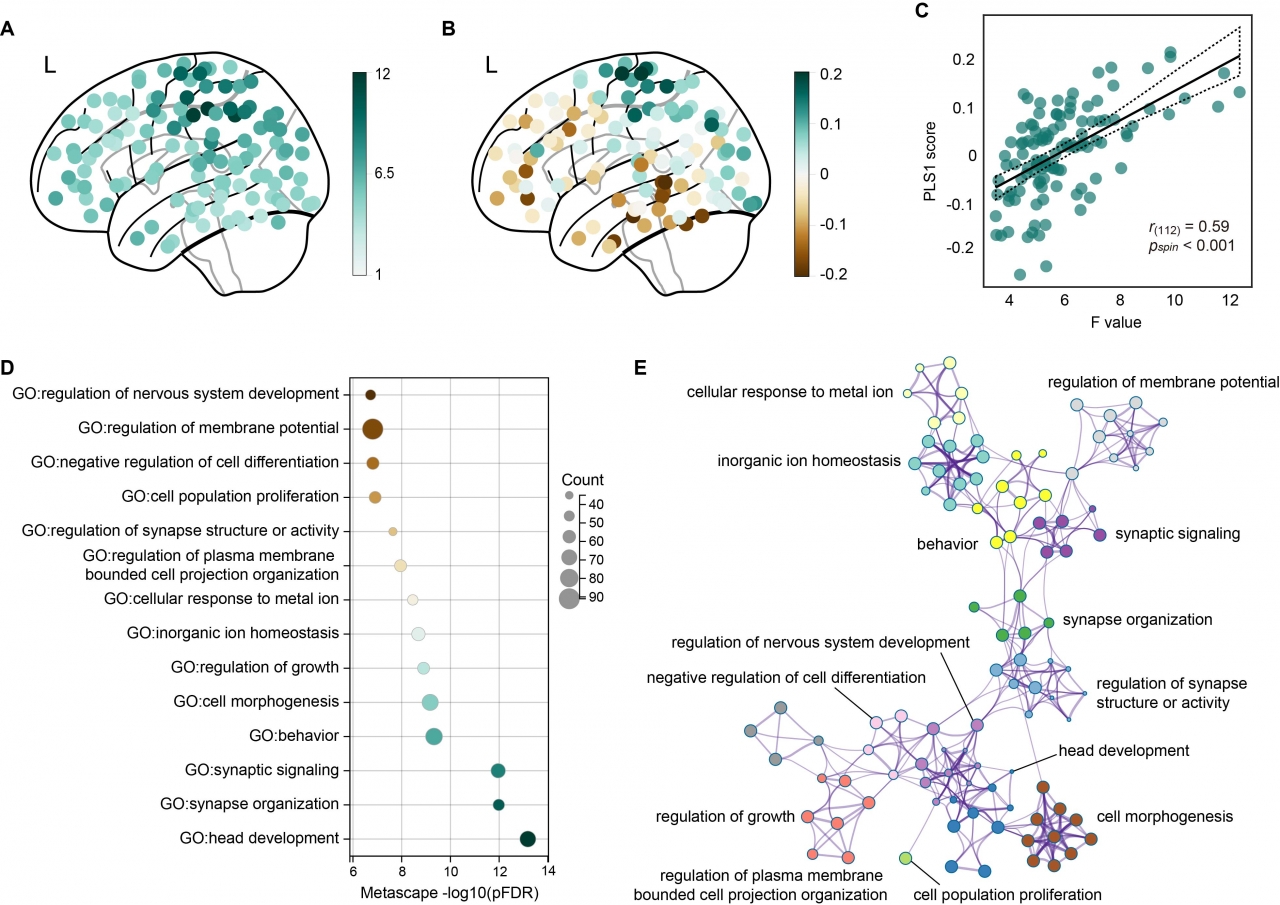

在基因表达模式分析方面,研究采用偏最小二乘法(PLS)识别主要表达模式。其中,PLS1成分捕获了与精神疾病间F映射最相关的皮质基因表达图谱,解释了34.56%的基因表达方差。通过Metascape对PLS1基因集进行系统功能注释,发现PLS1−基因在“突触组织”“突触信号传导”等14个GO生物过程中显著富集;而PLS1+基因则主要在“线粒体组织”“无机离子跨膜转运”等GO条目中富集。进一步的分子解码分析证实,区域选择性血清素系统和星形胶质细胞在不同疾病中具有差异性的神经生物学基础,提示其可能作为疾病特异性药物靶点开发的潜在方向。

图3.双相情感障碍、精神分裂症和分裂情感性障碍间差异的转录组解码。(A)同质性功能连接中疾病间差异的空间分布(F值)。(B)PLS1加权基因的空间表达谱。(C)PLS1得分与F值之间的相关性。(D)PLS1+基因的功能富集。(E)模块富集网络。

尤为关键的是,这些发现在独立队列中得以重复验证,证实了本研究所提出的分析框架在揭示精神分裂症-双相情感障碍神经生理及分子特征方面的有效性。这些成果不仅深化了我们对精神疾病病理机制的理解,也为未来的临床评估开辟了新的道路,并提供了一种客观且具有临床价值的技术工具。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz0389

团队介绍:脑器交互(Brain-Apparatus Communications)团队是中国-古巴神经技术与脑器交互“一带一路”联合实验室和神经信息教育部重点实验室最主要的科研团队之一(https://www.neuro.uestc.edu.cn/keyan1),带头人为尧德中教授(美国医学生物工程院Fellow,古巴科学院外籍院士,实验室主任),团队围绕脑器交互问题(脑机接口*心身医学),着力神经信息检测、脑-机接口、脑-器官交互和类脑智能分析技术的创新发展,以及新技术在脑功能、脑疾病研究中的探索应用。近年来,该团队先后承担了包括“脑科学与类脑研究”国家科技重大专项、国家自然科学基金重点项目、863项目、973课题、重大仪器专项课题在内的重大、重点项目20余项。在国际重要学术刊物发表SCI收录论文300余篇,申请国家专利20余项,获得黄家驷生物医学工程一等奖、教育部自然科学一等奖、国际脑电图与临床神经科学学会Roy John Award等多个奖项。未来,团队将继续以国家重大需求为指引,在科学研究、人才培养、国际合作和成果转化等方面作出应有贡献。

编辑:王晓刚 / 审核:李果 / 发布:陈伟